その日は朝から、何かがずれていた。早起きして、五家荘の積岩山(1,438m)に登ろうと家を出たのだが、途中でめまいがして車を停め、座席を倒し1時間近く目を閉じ、体を休めていた。このままなら登山は無理かと思ったが、頑張って運転を再開しているうちに、めまいの症状は軽くなり、もう大丈夫だとコンビニで冷たいコーヒーとその日の昼食としてホットドックとサンドウィッチ、ペットボトルの水を2本買った。

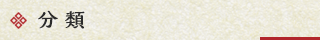

車は国道から峠を越え五木村を過ぎ、家から約2時間近くかけて五家荘の久連子(くれこ)集落に着いた。そこから峠のトンネル手前の登山口まで、荒れた林道を落石に気を着けながら車で登っていくのだが、中腹まで来たところでその林道は工事で全面通行止めになっていた。どうすることも出来ないので、同じ道を下り久連子集落に戻った。どんどん時間が過ぎていく。本来、通行止めでなければ、登山口からの急登で開けた稜線に出て、その稜線沿いに鷹巣山、蕨野山、岩茸山と三つのピークを登って、目的地の積岩山に着くはずだった。事前にその地区の山域全体を表した簡単な地図と、インターネットで写真付きの登山リポートを2件探し出し、そのコピーも用意していた。積岩山に登るにはその真逆のルートもあり、そのルートは久連子集落のすそ野から登り始めるもので、奥座向(1,240m)の山頂から次が積岩山で、あまり展望もなく、登られていないルートだった。五家荘の山の達人、Oさんからはそのルートは迷いやすいから止めておけとの忠告も受けていた。

時計を見るとすでに、10時30分を過ぎていた。天気は晴天、遠路やって来た僕にとって、このまま帰るのも惜しいのだ。結局僕は、その奥座向ルートから登り始めることにした。そして積岩山に着いたら目的終了、来た道を引き返せば、出だしが遅れても夕方4時過ぎには下山出来るだろうと思ったのだ。沢にかかる丸太橋を渡り登山開始、尾根を西に巻きながら、急な杉の植林地を登り続ける。高度が上がるに連れ、植生も自然林に変わり、まだ紅葉の進まない初秋の山道を、汗をかきながらたどり、12時41分、最初のピーク奥座向に着いた。

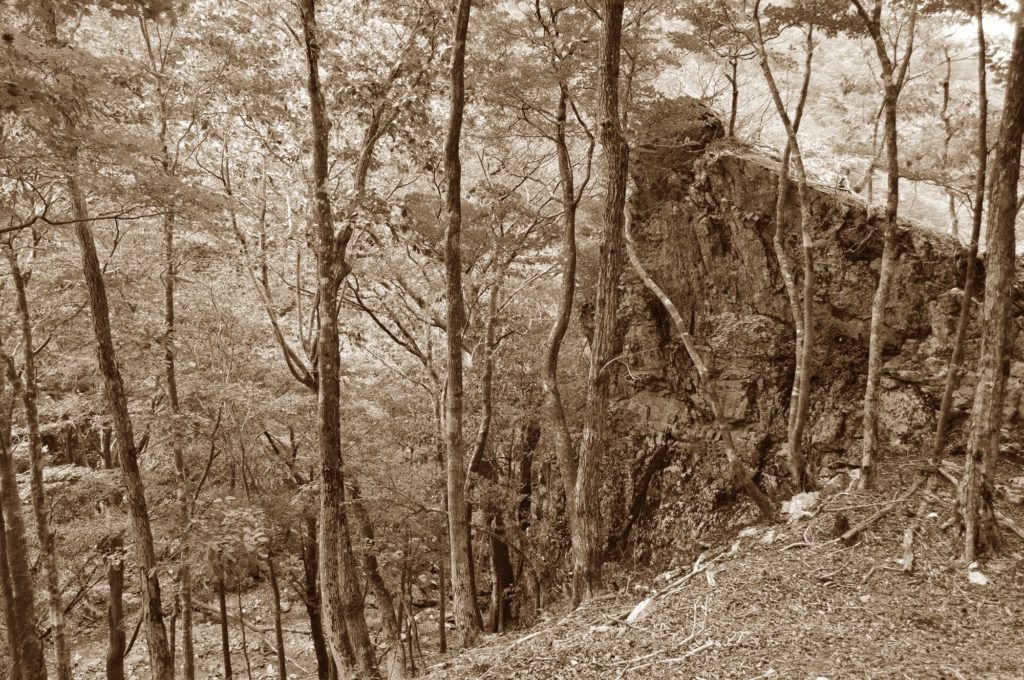

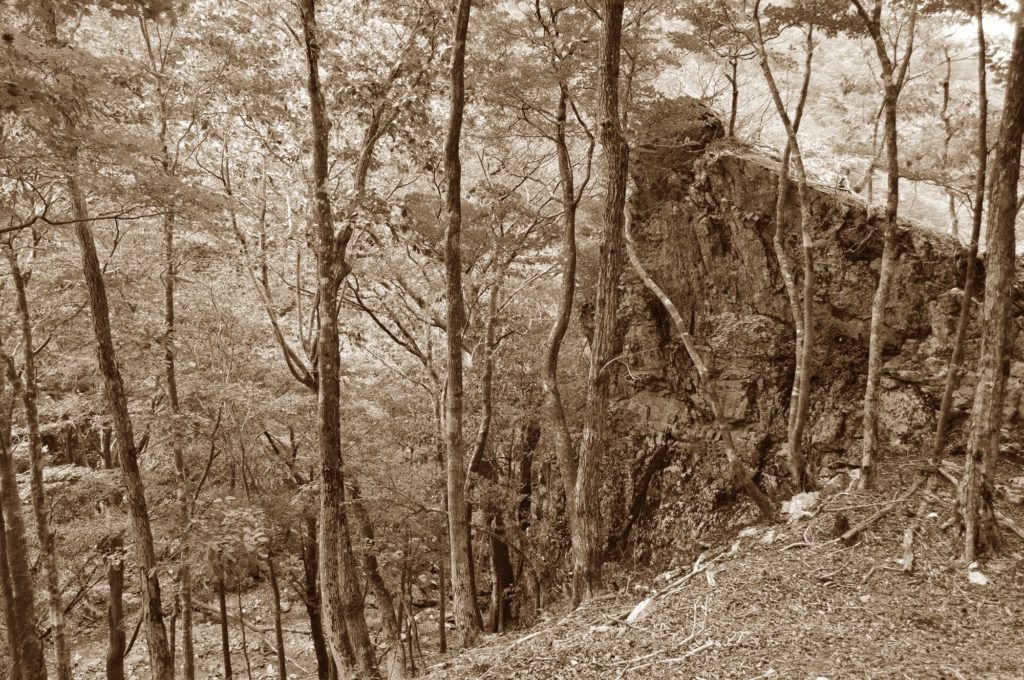

遅い昼食にてホットドックを食べ、13時には奥座向を出発する。そこから約1時間余りで積岩山の頂上のはずだ。道は単純で稜線をそのまま登れば着く予定だった。Oさんの忠告通り、他の山とは違い、次第に道案内の赤いテープが少なくなってくる。木が茂っていたり、倒木で道が通りにくくなったり、あまり登られていない山の特徴だ。テープを見失わないように何とか歩みを進める。ところが稜線を進む予定なのに、どんどん道が西へ下って行く。しかしこれは山にはよくあることで、下ればまた登りがあるものだと僕は思った。それでもどんどん尾根を巻くように斜面は下り、遠くに積岩山らしきピークは見えるものの、次第に離れて行くようで、1時間で着くものとは思われなかった。それでも赤いテープが時折みえて、更に下ると石灰岩の巨岩があり、その下には沢があった。

後で思うに、僕はすでにそこで道を間違えていたのだ。その赤いテープも昔の登山道に巻かれていたものだったかもしれない。沢で少し休憩を取り、今度は荒れたガレ場の急登が始まる。また小さな沢がある。その沢のあたりからまたテープが見えなくなり、それでも登り続ければ山頂に着くと思い込んで、時に這いつくばりながらも歩みを進める。突然、杉の保護の為の青いネットが見え、そのネットに沿うように急登を続けた。もう赤いテープはほとんど見られないまま、小さなピークに出る。そこから先に少し進んだが、木々の茂みに隠れ道はほとんど見られない。14時過ぎ、僕は来た道を引き返すことにした。すでに僕には帰り道はなかったのだけど。僕は茂みの中、来た道を探しながら歩いた。急な斜面を下る。小さな赤いテープを見つける。そのまま更に斜面を下る。すると沢の上流部に出た。この沢は先に見た巨岩のある沢の上部だと思い、相当急な斜面だが、思い切ってどんどん下り始める。この沢を下りればあの巨岩の道に出くわすものだと固く信じて。

どれだけ沢の道を下ったのか。沢は谷となり、水は岩の間をごうごうと流れ、いくつもの小さな滝が階段状をなして最後は落差10メートルくらいの滝に行き着く。滝の両脇は切り立ち、苔むした岩場が続いていた。僕は時に、木の根にぶら下がりながら、足元が崩れ落ちる前に、とっさにその横の木の根を掴み、更に足元の浮石が谷間に落ちて、それでも斜面に全身ではいつくばり、手を伸ばしその先の木の根を掴み、自分の体を引き寄せて進んだ。それでも時に体はずり落ち、岩で全身を激しく打った。陽がどんどん傾いてくる。緊張からか空腹感はなかった。その代わり、ひたすら谷の水を飲んだ。「まさか自分がこうなるとは。しかし、必ず、この谷を下れば久連子の集落に降りることが出来る。自分は尾根を間違えただけで、方角は間違っていない。あと1時間も下れば、地理的にも里に下りることが出来るはずだ。」時間のずれ、思い込み、勘違い、どんどん歯車が狂っていく。すでにその歯車はもとには戻らない運命の時を刻んでいた。

谷は更に、深く暗くなる。体は疲れ果てているのに、本能なのか、岩につまずき、よろめきながらも足だけが先に進もうとする。「僕は遭難したのか」「まさか」暗がりの中、こころは焦り始める。車のキーにつけた小さなライトを頼りに、暗がりを進む。もう今日中には帰れない。午後7時頃、恐る恐る携帯を取り出す。「道に迷ったけど、必ず明日帰るので、捜索願などは絶対出さないで欲しい」と家内にラインを打とうとするが、その瞬間、充電が切れて携帯の画面は切れた。すでにあたりは闇の中、激しい川の水の音だけがごうごうと唸り、時にどんどんと地響きがする。川の中の岩が動いているのだ。僕は崖の途中の小さな岩陰に身をよせ、少しでも寒さをしのごうとバックを抱き、ビバークすることにした。

川からの冷気で体の震えが止まらない。いつもなら雨具にヘッドライト、緊急用の保温シートもバックに入れておくのに、今回は違う小さなバックで来たので何もない。半袖のシャツにうすいパーカーで一晩、目を開けても閉じても、あたりは闇。夕食は取らないことにして水だけを飲む。空腹のせいか、急にしゃっくりが出て止まらない。胸やけが始まる。今は何時なのか。夜明けは5時くらいか。それまでの闇の時間の長いことよ。眠ろうとしても、寒さがそれを許さない。不思議と恐怖感はない。これは朝のめまいのせいなのか。体は疲れていても、気持ちは高揚している。

こんな時に何故か、仕事で頼まれた蜂蜜のラベルデザインの件を思い出す。「ああしたら、こうしたらどうなるか。里山の景色をベースに、シリーズとして箱にもイラストを入れ、繋げて並べたら、きれいではないか。」

また冷気が霧のように湧き上がってくる。死について意識はしなかったが、僕のうずくまるその真横に居て、黙って黒くきらめくような冷気を吐き続けているそれは、僕の冷えた体を違う闇の中に包み込もうとしていたのかもしれない。

眠れたのか、どうなのか、気が付くとあたりの木々の輪郭が見えてくる。夜明けだ。僕は先に進むしかない。サンドウィッチを半分食べて行動開始。また滝が出てくる。左の尾根をよじのぼり、下に川を見ながら、斜面を横切る。先の景色が明るく広がってきたような気がする。ドラム缶が捨てられ、茶色に錆びているのを見つける。どこかに人の通る道があるはずだ。夜明けからすでに4時間は経ったろうか、遠くにスーパー林道が谷を横切っているのが見えてくる。あの林道にたどり着けば助かる。カラカラの喉に水をふくませ、そこからまた、急な斜面をボロボロになりながらよじ登る。苔むした岩場の坂を滑落しないように草を掴みながら下る。ようやく林道の陸橋の下部が見えたかと思うと、目の前には大きな川が流れていた。川幅は20メートルくらいか。雨が降り始めた。川岸は岩場になっていて、その岩を慎重に下り、川の少しでも浅いところを見つけて向こう岸に渡ることにした。腰から半分、水流に押し流されながらも、対岸に着き、崖をよじ登り林道にようやく上がることが出来た。

僕は助かったのだ。体全体がずぶぬれで、そのまま林道を久連子に向かって歩く。そこは当初の思い込みとは真逆の方角の、五木村の上荒地トンネルの林道だった。

五木に向かう車を、大きく手を振り停め、携帯電話を借りて家に電話をする。午前10時過ぎ。警察の捜索隊はもう少しで出発するところだった。地元の消防団にも連絡が入っていた。Oさんは僕の登山ルートを推測し、その予想に従い友人のNさんは僕の車を探し登山口で発見した。家内は僕の山の資料をかき集め、現地に向かう準備をしていた。行方不明者の自力下山ということで、寸でのところで事は収まった。

心配や迷惑をかけた皆さんには軽率な行動のお詫びと、感謝の気持ちしかない。たった一枚、アナログの登山地図を準備していれば良かったと後悔する。登山リポートも必要だが、登山地図の味気のない等高線の波にこそ、その山の本当の表情が書かれているような気がする。(後で調べるに僕が間違って下った谷の名は中道谷で、ほぼ稜線から川の出合いまで降りたことになる。)

今回、僕は単に運が良かっただけなのだ。逆であれば途中で足をくじいたり、川に落ちて動けなくなった段階で、僕は誰も知らない深い森の中で体力を消耗し、息を引き取る運命だったのだろう。その時に何を思うか。「さっきまで元気だった俺がなんで?」と悔やみ続けるのだろうか。

夕方7時頃になると、仕事先の事務所の周りも暗くなる。同じ時間、あの谷の崖の途中、闇の中で体を丸めてうずくまる自分の姿を思い出す。耳の奥で川の音が聞こえてくる。