2023.11.08

山行

ほぼ2か月ぶりに五家荘の山を歩いた。紅葉の時期である。カーラジオからは「八代市五家荘地区が今、紅葉の見頃の時期を迎えています」とニュースが流れているが、全然感情が伝わらず、まるでAIの音声のようだ。局アナは、毎年毎年同じ原稿を繰り返し読んでいるだけなのだろう。逆に、AIの方が人間よりも感情的な読み方をすると感じる時がある。

10月に博多で開催されたネットセミナーに参加し、話題のチャットGPTの話を聞く機会があった。(僕のような60を過ぎた老いぼれでも、指一本でパソコンのキーを叩きながら、通販サイトの運用を行っているのだ。)

その会場でチャットGPTの運用の実演をしたのも60近いおじさんだった。そのチャット君のすごいところは画面から何でも出してくれるところなのだ。そのおじさんがパソコンに向かい早口で指示を出す。「街路樹が紅葉した歩道を、若い女性が歩く」と言えば、それらしき女性がその指示通りに、紅葉した並木道を歩いている画像がモニターに出て来る。続けて、そのチャットオヤジが指示を出す。「街路樹の景色を浜辺に変えて、若い女性が歩く画像」と言えば数秒後、美しい浜辺を若い女性が歩いている画像が出て来る。周りのみんなは驚き「おー」と声を出しため息をつく。

だからどうした、と思う。

文章の加工力もすごい。今、僕が書いた文章を、「もっと女性に向けてかわいく書き直せ」「もっとニュース風に書き直せ」「10パターン、いろいろ書き直せ」と指示すれば数秒後、同じ意味の10パターンの書いた文章が表示される。

講演後、その手品師のおじさんの周りには人だかりができた。おじさんは、さも自慢げである。結果、その日の交流会の半分の時間は情報交換という本題から外れ、チャットGPTに乗っ取られてしまった。

自然の山に行き、どう感じるかは個々人の主観であり、何も感じない人が居てもいいし、どう感じるかは自由、勝手なのだ。僕の山歩きの効用は、頭がすっきりすること。美しい紅葉の景色に感動するより、山の精の澄んだ空気に、気分が落ち着きいやされる…そのことを「感動」と言ってもいい。写真を撮るにも絵葉書のような写真ではなく、そうでない景色を探してしまう。そうでない景色はどこにある?だから急いで登るよりも、出来るだけゆっくり歩き、登る事にしている。

今年の五家荘の山々は、また一段、疲れたように思う。繰り返す大雨、大風、気温差、崩落、川の氾濫…それでも紅葉の景色は美しいのだろうけど、山々は何か疲れているのだ。

いつもと違う、谷沿いの林道を歩くと杉林の奥の荒れた作業路に見慣れぬ赤い花が咲いている。「ホタルブクロ?」それにしては、その鈴のように連なる赤いつぼみは妖しく美しい。口先に水玉模様の重なりが見える。なんとも、虫を惑わしそうな怪しげな紋様。その子の名は「ジギタリス」。和名はキツネノテブクロ。知る人ぞ知る、毒を持った外来種。開花時期は6月前後で、すでに過ぎたはずなのに、今も赤々と花が咲いている。僕は五家荘でジギタリスを初めて見た。

自然環境の大変化がそうさせたのか。しばらくすると五家荘の森は赤いジキタリスの赤い花で埋め尽くされるのか?山が疲れたからこうなったのか。

嗚呼、そうだ…この景色は博多で見たチャットGTPが制作した、血の通わない継ぎはぎだらけの画像の匂いがする。そんな画像を見て「美しい!自然の景観!」と、みんなの壊れた脳は大きな拍手をするのだろうか。

2023.10.05

山行

NHKの朝ドラ「らんまん」が終わった。「らんまん」は日本の植物学の基礎を築いた牧野富太郎博士の史実を元に、博士の生涯をドラマ仕立てにした朝ドラなのだ。近年放送された朝ドラの中で、無理をしてストーリーを作らない、押し付けない、素直な内容だった。

僕が植物に関心を持ったのは、6年前、五家荘の山に入ってから。五家荘の山で見かける山野草はどうも下界のものとは違う…これは当然のことで標高1500メートルを超える場所に咲く花々と、下界の花々は植生がそもそも違うのだ…しかし五家荘にもツユクサがたくましくも咲いていた。植物音痴の僕は閉校になった小学校の空き地にも咲くツユクサの、丸い二枚の青い花びら、ちょっと化粧きつめの黄色いまぶた、宇宙人のような顔つきにも驚き感動し、カメラのシャッタ―を押していた。そしていつのまにか、町でも山でも、足元に咲くけなげな花たちを好きになった。初めて見る(その存在を知る)花々の事を「らんまん」の主人公、牧野博士と同じ「この子」と呼ぶようになった。「この子」はオタク同士の合言葉のようだ。園芸店で販売されている草花には、今もって何も感じないのだけど。

林道を歩いているうちに、気が付く「この子」

登りは全然気が付かなかったのに、帰りには何故がその存在に気が付く「この子」たち。

植物の研究者の中では、これまで気が付かなかった花の存在に気が付く事を、「目が合う」と言い方をするそうだ。

だんだん慣れてくると、岩の影でひっそり咲いている「この子」と目が合う。

「あー、君はこんなところにいたのか」もちろん返事はない。その花がきっかけにたくさんの群生やキノコを発見することもある。そんなこんなで、僕の山行は時間がかかるようになった。先を急がず、ぼちぼち歩いていると不思議に「この子」達と目が合うようになった。

五家荘の山の先輩たちの教えの影響も大きい。ただ、ネット時代の暗黙の了解で、珍しい花の居場所は絶対公開しないようになっている。どこで誰が見ているか分からないのだ。特別に教えてもらった場所はなおさら秘密厳守となる。五家荘の山野草も盗掘が絶たない。「五家荘図鑑」でも最初は花の名前や大まかな撮影場所を表記していたが、思い切って止めた。絶滅が危惧されている花たちは一旦、抜かれると、もう開花しない可能性が高い。気候変動が激しく、ただでさえ花たちの生活環境が厳しくなっていく中、自分の強欲の為に平気で盗掘する輩の無神経さは許せない。

春夏秋冬、五家荘の山はいろいろな表情を見せてくれるが、花も同じ。福寿草、カタクリの花ように季節の変わり目のほんのわずかな時期にしか咲かない花も多い。

僕が特に好きな花たちというと…

・オオヤマレンゲ

初夏の山頂近く。夏の青い空の下、木々の茂みの間から顔を出す、美しく高貴な白い花。大柄で大きな花弁の中から、魅惑的な瞳でじっと見つめられたら、誰もその瞳のとりこになるだろう。

・セリバオウレン

山の先輩Oさんから教えてもらった雪の結晶のような白い妖精。雪がまだ解けない杉林の暗がりを照らすように、線香花火のような、ちらちらした白い火花が飛び散っている。開花期間は短くなかなか出会う機会がない。

・アケボノソウ

この花をデザインした自然は天才だ。この水玉模様の造形美と色とりどりのバランスの取れた紋様は素晴らしい。林道を歩いていてふと目が合い、上から覗くとアケボノソウワールドに蜜を吸う蟻たちと彷徨いこむ。

・キレンゲショウマ

8月の「らんまん」では、キレンゲショウマが紹介されていた。(残念ながら番組は見れなかった) キレンゲショウマは山野草では珍しい黄色の花。硬くつぼんだ親指大の花はいつもうつむいていて、ようやく開花すると蜂がその固いつぼみの中へ入り、受粉する。

今や絶滅危惧種。宮崎県側の某斜面ではネットで保護されているが、僕の知る限り、五家荘ではたった一輪、自生している。これも山で、見知らぬ山人に指を差され、教えてもらった。苔むした倒木の上に、一人(一輪) 黄色い花が咲いている。倒木は斜面に係り、鹿も食べる事の出来ない高さにある。花を教えてくれた人は言った。「たまには、寄り道も面白いよ」

毎年、夏になると僕は決まってその谷に出かけ、キレンゲショウマの無事を確認しに行った。残念ながら、今年の夏は、その谷に向かう林道が崩落し、彼女の姿を見る事が出来なかった。

・ギボウシ

キレンゲショウマとほぼ同じ時期に開花するのが「ギボウシ」。平地でもギボウシは開花するのだけど、五家荘のギボウシはワイルド。巨木の枝の分かれ目に根を張り、濃い緑の葉を広げた中心からぐーいっと茎を伸ばし、白い花を咲かせる。山のギボウシは足元を探すのではなく、見上げるのだ。森を見上げ、山の神に吸い込まれるのだ。そのたくましさに僕は何時も圧倒された。この子も、一輪のキレンゲショウマと同じ谷に居るので、結果、今年も見る事は出来なかった。

今年は水害の影響で道路事情が最悪で、残念ながら、これらの花たちと会えない夏だった。仕方がない、時間があるので栴檀の滝に向かう。遊歩道横の川の水量が多く、滝や川の写真を撮ろうと思うが、なかなか思うような写真が撮れない。とうとう滝つぼの近くまで登って来た。滝の細かい飛沫でカメラのレンズもすぐに曇る。真昼なのに誰も居ない。一人ファインダーを覗くと、巨岩の上に一株の「ギボウシ」が咲いていた。滝の風圧に首を揺らしながらも立派な花を咲かせている。

山の草花はどこにも移動が出来ない。大雨で山が崩れ、川が氾濫しても。足元の土が揺らぎ、土砂もろとも自分の姿も谷底に崩れ落ちても。雨が降らず、日照りが続いても。それでも一輪の花を咲かせている姿がある。

一期一会、一輪の花。

五家荘の山に足を踏み入れなければ、一生、会う事の出来なかった、この子たち。

僕のこころは「らんまん」ではないが、君たちのおかげで、どんなにいやされたか。

最後のシーン。槙野博士がテレビを見ている僕の顔を覗き込み、目が合い、笑顔で

「おまん、誰じゃ?」と聞いて、話は終わる。

2023.08.23

夏も終わりに近い。

高地の五家荘でも、今年の夏は暑い。

お目当ての白鳥山への林道が多数崩落。

春から今まで、とうとう、

どこにも行くところが無くなってしまった。

その中で何故かハチケン谷の林道だけは台風、大雨でも無事で

もちろん小枝はぼきぼき折れ、道を塞いでいたり、土砂が道の半分まで崩れてはいるが

林業の重機が押しのけ、多少荒れた道ではあるが、登れない事はない。

駐車スペースには先客の軽自動車が1台、停まっているが、

おそらく林道を通り、京丈山を目指したのだろう。

地図を持たない僕は、いつものように登山口までの往復となる。

汗をびっしりかき、坂道を登る。暑さのせいかいつもは出迎えてくれる

楽しそうな山鳥達の鳴き声も聞こえない。

乾いた谷の景色。道の横を流れる川のせせらぎの音だけ聞こえる。

前日の雨のせいか、川の流れの勢いが強い。

崖が崩落して、白い石灰岩があらわになり川に転がり落ち、

その白い岩の上を、川の流れがなめながら流れ落ちる。

汗を拭こうと立ち止まり、しばし日陰で休憩。左手の暗い谷を見るに

遠くに赤い花?苔むす岩の間から、真っ赤な花が顔をのぞかせている。

崩れる足元に気を付けながら谷を這い上がるとそこには

山芍薬の赤い実がいくつも爆ぜていた。

殺風景な森の中で、いくつもの赤く爆ぜた実。

この実が、春に白い大きな花びらの群生の景色を作るのか。

写真を数枚撮り、道に降りようとすると、下からこっちを覗く男の姿がある。

京丈山から降りて来た先客なのだろう。

お互い、こんな場所で何をしているのかと、ポカンとしている。

しばしの間があり彼は下界に降りた。

僕には今日、目的があり、もう少し坂を登った場所から

今度は下の谷にある小さな滝の写真を撮りに来たのだ。

数年前、その滝の存在に気が付き、

そこで初めて「エンレイソウ」を見た。

今回はその滝の写真をあらためて

正面から撮影したいと思ったのだ。

そんな大きな滝ではないが、水の流れが元の岩盤を洗い

木立の中で滝の姿を現していた。

ただ遠くから見るには

木立が邪魔をして滝全体の姿は見えない。

滝の上部に行くには足元が弱く崩れやすいので

無理は禁物。どっちみち正面からの写真は撮れない。

大きな滝つぼもない。

何度撮ろうとしても地形上、滝の横顔しか撮れないのだ。

五家荘には同じような景色が数えきれない程あるのだろうか。

次第に山鳥の声が聞こえ始めた。

真夏の真昼のひと時。

もっと、もっと、心が安らぐ場がありそうなのだけど、

中々、見つからない。

開けた林道も、観かたによれば、

森の中の熱風の通り道。

熱風に押されるように帰路に就く。

後で調べるに、山芍薬の赤い実はダミー。

つまり、結実せず花は咲かない。

黒い実が、地中に落ち、

来年の春、白い天使のような花を咲かせるのだ。

2023.08.05

人

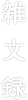

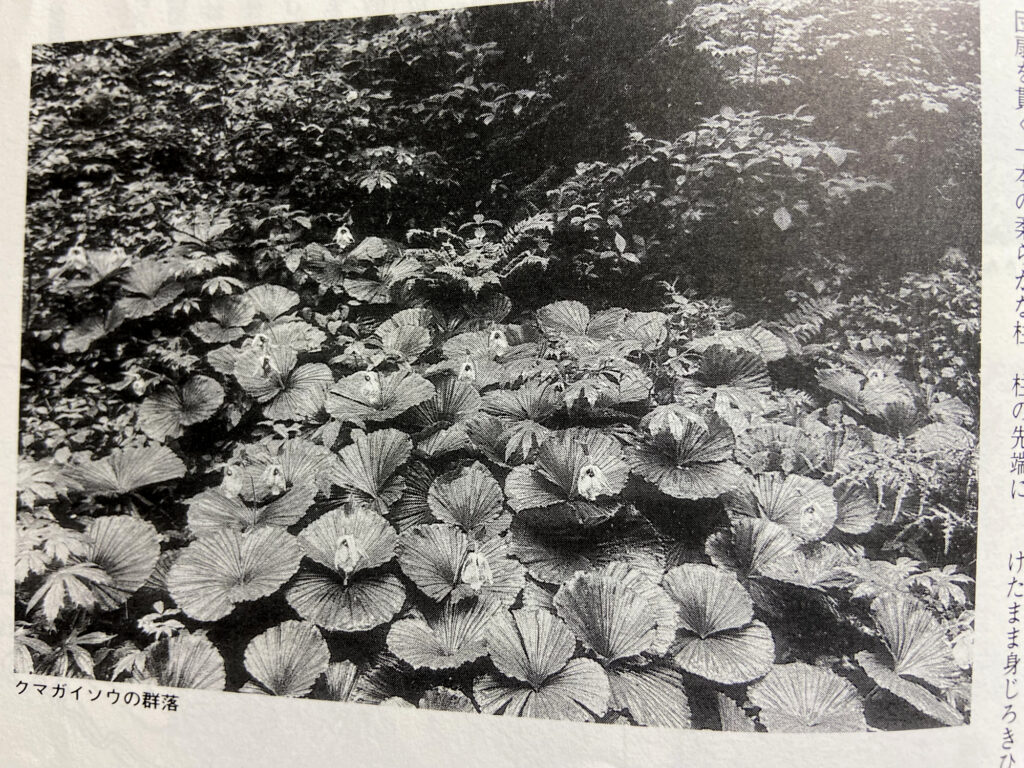

僕が呼ぶ、熊谷さんとは、山野草のクマガイソウの事で、実在する人の事ではない。

クマガイソウは葉の間から花茎を出し、ぷくんと丸く膨らんだ姿が珍しい蘭科の仲間。花の大きさは10センチくらいあり、なんとものんびり、古風な顔立ちをしている。日本の野生ランの中では最大級の大きさとの事。

そのおしとやかな、のんびりしたクマガイさんの和名は、武将の熊谷直実(くまがいなおざね)にちなんで名づけられた。五家荘は平家の落人伝説で有名な場所だけど、残念ながら熊谷真美は平家の敵、源氏側の武将なのだ。ただクマガイソウには相棒(敵同士)が居て、その花の名は平家の若武者、平敦盛(あつもり)から取られた「アツモリソウ」という。

平家物語の絵巻には熊谷直美、平敦盛、両者馬にまたがる勇壮な姿の背中に「ぼわん」とふくらんだ母衣(ほろ)の姿が見える。その不思議な姿は登山用具で言えば風に膨らんだポンチョをまとった風体なのだ。当時の武士は、背中を流れ矢に追わないために、丸く膨らんだマントのような母衣(ほろ)を身にまとっていた。

クマガイソウ、アツモリソウ、そのふくらんだ外観は、当時の武士が身にまとった母衣のように見える。更に例えて言えば平家物語に書かれた、源氏の熊谷直美、平家の平敦盛のようだと花に名を付けたのだろう。名付けた人も風流人なのだ。色も紅白、源平の対をなしている。クマガイソウの白、アツモリソウの赤。

一の谷の決戦(1184年)で破れ、敗走した平家軍が海に逃れようとした時、源氏の武士熊谷真美が、待ち伏せし平家軍団を呼び止める。「敵に背を見せて逃げるは卑怯千万。戻られよ!」と扇を上げて彼らを招く。そして敗走していた集団の中から引き返してきたのが平家の若武者「平敦盛」

熊谷直美は敦盛を引き寄せ、馬から地面に落ちた敦盛の首をかき切ろうとした。そして兜を仰向け顔を除くと、自分の息子、小次郎と同じくらいの10代の美青年だった。いくつかの言葉のやり取りの中、若武者敦盛の潔さに直美は迷う。この武者を討ったら、彼の両親はどんなに悲しむのだろう…振り返ると仲間の騎士団が二人の戦いぶりを眺めている。このまま命を助けても仲間が敦盛を討つだろう。どうせ討たれるなら、自分で首を取ると決める直美。あまりにも哀れでどこに刀を立てたらいいのか、ためらい涙で目がくらむ。そして泣く泣く、若武者の首を切った。

熊谷は敦盛の首を包もうと、敦盛の鎧を解くと、袋に入った笛を見つける。一の谷の城で戦の最中、風流にも楽曲の調べが響いてきて、その笛で曲を奏でていたのが敦盛と直美は気が付く。何万騎の激しい戦の中でも曲を奏でる風流、粋な若武者、平敦盛の高貴さに改めて熊谷は感心する。その事がきっかけで、熊谷直美は武士を引退、出家し仏道に入った。

数年前の秋、五家荘の「平家の里」のイベントで、能舞台で神楽の演舞を観た後、平家琵琶の調べを聞いた事がある。(平家琵琶とは、「平家物語」を琵琶法師が語るときに用いる琵琶)秋深い五家荘の谷の暗がりに、しんしんと切ない琵琶法師のうたいと、琵琶の調べが響いた。今、改めてその調べを聞くことが出来たらもっと、自分のこころに迫るものがあったはずと悔やんでいる。

平家物語が書かれたのは鎌倉時代。今から約800年も前の事。この花たちの名前はその当時から時空を超えて引き継がれて来た歴史ある名前なのだ。

残念な事に野生のアツモリソウを僕は見たことがない。死ぬまでに会えるかどうか。それくらい希少な花なのだ。資料を読むに、種は微細で発芽に共生細菌が必要で、自然の発芽率は約10万分の1。野生の花を紹介されたサイト「花さんぽ」で、撮影者のHさんは敦盛草を発見した時、感動の余り大声でその名を叫びそうになったそうだ。しかし万が一、盗掘者の耳に入ったらと一大事と思い、必死で口を押え、敦盛草の写真を撮った。あとは枯草でその存在を隠したと書かれている。

クマガイソウもアツモリソウも希少植物でレッドデータブックに記載されている。金目当てに盗掘された花は枯れる可能性が高い。その後、いくらお金をかけても野生の姿は復元できないのだ。花だけのことを考えると、最近はバイオ技術で人口栽培品が出回っているそうだけど…

盗掘には罰則があるが、その罰則が実行されたという話を僕は聞いた事がない。数年前、五家荘の谷で山芍薬の盗掘3人組の事を警察に通報したが、現行犯でないとダメ。盗掘した場所が特定できないとダメと言われた。深山は盗掘団の金の生る山なのだ。熊本県の自然保護にも話をしたが担当者は、何の反応も関心もなかった。持ち回りで、課を移動しただけらしい。自然保護課が熊本県のレッドデータブックを発刊している大元なのに。去年、山が蛍光スプレーでマーキングされた事件も話たが、無反応。

この雑文録を書くきっかけは、ついこの前、阿蘇の某道の駅で熊本県のレットデータブックに指定された生き物、植物のチラシが貼られ、「みんなで阿蘇の自然植物を護りましょう」的なコーナーがあり、その真下に山で削り取られた苔が白いスーパーのトレイの上に一山150円で売られていたのを見たことがきっかけ。(買うにしても僕しか買わないだろう…)

そうして、更に奥を見ると、そのレットデータブックに指定されたクマガヤソウの苗が販売されていたのだ。1株1400円。栽培法は花を咲かせるのは難しいと書かれてある。(そりゃ、そうだろうよ)

※クマガヤソウは熊本では絶滅危惧Ⅰ類に指定され、採集はもちろん販売も禁止されている。そんな絶滅種が1株1400円で道の駅で販売されているなんて!

店の人に話をしたら知識不足でしたと…びっくりして弁明された。その会話に喜々と割って入ったのが地元民のじいさん。「こん花は、某所にいっぱい咲いとるたい」と、嬉しそうに語った。「あそこん、●谷の斜面にぐっさり咲いとる、そこから抜いてきたとやろなぁ」(そのじいさん。善人そのもの。) そのクマガヤソウがいっぱい咲いている場所には、もうクマガヤさんは居ないのかもしれない。

新聞の記事でお隣の宮崎県では「クマガヤソウの群生地」が復活されたそうだ。一人の人が行動をはじめ、みんなを巻き込みクマガヤ草の群生地が出来た。五家荘も群生地の復活は絶対できると僕は信じたい。

平家の里なので、アツモリソウもぜひ!…アツモリソウは日本の中部以西では「絶滅」したのだけど。(AIだのSDGSなんだの頭賢いふりした我ら現代人が盗掘、自然破壊で日本半分からアツモリソウを絶滅させた)

我が熊本県は自然保護後進県。まだ、お金をかければ地域振興が出来ると信じている役人、県民が多々増殖中。お隣の村にはポンと100億円。人を育て、花を育て、森を育てるのにそんな金はいらんのに。

※写真のクマガヤソウは五家荘、某所で撮影。善意で移植し保護されたものを撮影させていただいた。

2023.06.23

山行

前回の2023年極私的山開きから、あっという間に時間が経ってしまった。

(6月18日)天気予報は曇りのち晴れ…

これはあくまでも下界の天気予報。朝7時過ぎに家を出て、山に向かえば向かうほど

雨脚は強くなる。重く暗い空…とても晴れそうにない。だが、もともと雨男の自分だし、今の時期なら寒くもない。優しい春の雨と覚悟を決め峠を越える。

例年なら白鳥山に行くところ、林道の復旧にはあと数年かかるとの情報もあり、山に登るのはお休み。写真を撮りに行くのが目的なのだ。たまには川に降りていつもと違うアングルから写真撮影という選択肢もあるけど、流石五家荘。ここぞというポイントにはヤマメ釣りの車が居る。景色が良さそうな川のあちこち、木陰にこっそり、さりげなく停めてある。僕も過去は下手な釣り人だったが、ヤマメにのぼせると、多少の雨でもひたすら竿を降るのだ。そんな時釣り人の背中を見ると(怒りで)白い湯気が出ている時がある。(そう簡単に釣れやしないし、なにしろ漁券が高すぎる。球磨川エリアは1日2千円もする!)

まったく雨も上がる気配もないので、いっそのことと栴檀の滝に向かった。滝の精を浴びるのも良しと思ったのだ。森の中には「フィトンチッド」という木々が発する成分があり、動物のように自由に動くことのできない植物が、自分の身を害虫や有害な細菌から身を護る為に、発生する森の精気の事を言うそうな。その香り成分は、人の気持ちを落ち着かせる効果もあり、森林浴は身も心もリフレッシュさせてくれるとも言われている。

ただ僕から言わせれば「山の精」とは山に古代から棲む「精霊」の事なのだ。つまり五家荘の山々は間違いなく精霊の棲む山なのだ。

数年前から縄文時代のとりこになった僕は、「忙しい仕事の暇を見て」…ではなく、「暇な会社のスキを見て言い訳を作り」しばし短い旅に出た。2年続けて長野の尖石縄文考古館、井戸尻考古館…更に諏訪大社を回ったのだ。

7年に一度開催される、日本三大奇祭の一つ「御柱祭り」で有名な諏訪大社は、諏訪湖を挟み、本宮、前宮、春宮、秋宮があり、広大な諏訪湖を4本の御柱で囲み結界を結んでいるようにも見える。諏訪大社の祀る神は「タケミナカタのカミ」。実は諏訪大社は縄文時代と深い関係がある。諏訪大社の本当の神は森の精霊、「ミシャグジ」の神なのだ。

縄文時代は今から約1万5000年前に始まり、それから1万年以上も続いた。その1万年の期間は草創期、早期、前期、中期、後期、晩期の6期に区分されている。その長い期間、縄文人は争いもせず、自然の恵みに感謝しながら共生社会を営んできた。森の中で狩りをし、木の実を取り、集落を作り、部族みんなで助け合って暮らしてきた。その暮らしの中で、世界に類を見ない土器・土偶が産まれたのだ。彼らの寿命はおそらく30歳から40歳。遺跡からは生まれた子供の足型を押した焼き物もたくさん出て来た。その足型には穴が開けられ、子供の成長に合わせて住処に飾っていた。(そんな足型が北海道の遺跡からはざくざく出てきている) そんな彼らの神が自然の神「ミシャグジ」の神なのだ。ミシャグジの神の姿は石柱か木偶の姿。日本書紀などで書かれた神が産まれる以前の話。

弥生時代になると、時代は一変。国が出来、貧富の差が出来、人が人を支配し争い領土を奪い合う。これまで海彦、山彦の昔話での物々交換でお互いの気持ちを伝えあう時代から、貨幣が出来て、貨幣が価値を決め集落は発展するが、殺伐とした時代となる。中国大陸から略奪、戦争が始まり人と人が殺し合う。佐賀の吉野ケ里遺跡も当時の遺跡がそのまま。戦で死んだ数えきれない村人の棺桶が地中に埋まったままになっている。僕は去年、初めて現地を見学したが鳥肌が立った。悲しいかな僕には弥生人の争いの姿しか見えてこない。(素人ながら断言…)弥生時代に縄文に勝るような表現の土器、土偶はない。卑弥呼なんぞ、どうでもいい。卑弥呼が死ねば、次の誰かが支配者になるだけ。それがどうしたと思う。

泉村の村誌によれば、村にも縄文の遺跡があった。乙川遺跡・柿迫坂木遺跡・椎原遺跡・矢山遺跡など。これだけたくさんの数が一つの村内にあるなんて!間違いなく、五家荘の山にもミシャグジ様は居たのだ。だから国見岳の山頂にも祭祀の跡がある。

古代人は時に山頂から山の神、自然の神に祈りを捧げたのだ。縄文関連の本を読むに、ものすごい山奥の山にも縄文人の祈りの跡があり、研究者はその跡は「狩のついでに立ち寄った、ついでの祈りではないか」と思っていたが、研究の結果、彼らはついでに祈ったのではなく、自然への祈りの儀式の為に、敢えて険しい山を登っていた事が分った。

3月に亡くなった音楽家の坂本龍一さんも縄文の大ファンで、「縄文巡礼」という本では、宗教学者の中沢新一氏と日本国内の縄文の史跡や諏訪大社、北は青森、南は奄美まで自然の神を探して巡礼されていた。坂本氏の知識は専門家並みで、中沢氏との会話も深い内容ばかりだった。坂本氏は晩年、自然が奏でる音を録音してみたり雑踏の音にも耳をすまし、作曲の参考にされていた。

まぁそんな事で、僕は滝つぼからのしぶきを浴び、空から雨の雫を受け、森の精霊の中でカメラのシャッターを押した。

濡れた体でのとぼとぼ、ぼとぼとの帰り道、枯れ草を踏み坂道を登ると、行きには気が付かなかった花が、道のわきに一輪咲いていた。この子らの、恥ずかしそうにうつむき花弁を開く姿に、僕は心救われた。山の精のご挨拶なのか。

坂本龍一さんの魂も、深い森の奥で音の精霊になられたのだな。

2023.05.03

山行

2023年4月30日が極私的山開きの日だった。

晴れの天気予報なるも朝から小雨が降り、二本杉は寒かった。

駐車場は多くの車が停まり、たくさんの登山客で賑わいを見せていた。

足ならしとして、雁俣山への道を辿る。

根性なしの自分は山頂を目指すのではなく、

某所で開花(?)予定の銀ちゃんこと「銀龍草(ぎんりゅうそう)」を探しに行くのだ。

今回は濡れた落ち葉の影で、白く輝くレインコートを羽織ったような、

おそらく身長3㎝くらいの銀ちゃんが顔を出し、頭をうなだれていた。

もう10日も経てば、たくさんの銀ちゃん家族の群生が出現し、

一つ目小僧のような顔をもたげるのだ。

「ユウレイソウ」という不名誉な別名を持つ銀ちゃんも、

もちろん植物の一種で、光合成をせずに育つので色は輝く白銀色。

栄養は或る森の昆虫から得ていると大学の研究者が発表している。

森には不思議な植物も多いが、その不思議君達を研究する不思議君も

多数いて、僕のような妖しい愛好家も多数居る。

そうして森をさ迷ううちに1時間は経過した。

ほとんどの登山者はカタクリの開花を目当てに

山頂を目指しているのだが、杉木立の暗がりで這いつくばる

僕の姿を怪しみながらも、さっさっと歩みを進めていた。

「カタクリの花は咲いてましたか?」と聞かれるたびに

返答に困る、銀ちゃん友の会代表の僕であった。

さて、次に目指すはハチケン谷。

ようやく雨も止み、空が曇って来た。

アケビの花は満開だった。

秋にアケビの実が弾けるような勢いで

雨に濡れたアケビの紫の花々が弾けている。

彼女らはとても元気なのだ。

このアケビの茂みは、見れば見る程、楽しく騒がしい。

そうして秋に、実がなるのを楽しみに茂みに向かうと

いつも先客が居て、アケビの殻だけが地面に落ちている。

(僕だけの秘密の場所と信じるのが大間違い!)

そうして、久しぶりのハチケン谷。

ゲート前の空き地は車で満車状態だった。

山芍薬の開花を目指して石の詰まった

固い林道を登る。

以前はゲート前のスペースは

花壇のように花が咲き乱れて

蝶も乱舞していたが今は静かだ。何もない。

歩みを進めて行くうちに

山芍薬の可憐な姿が、山の斜面に顔をのぞかせる。

平たく広げた緑の葉の上に

短くスッと白い花を咲かせている。

そっと丸く、手の平の上に包み込むような花弁。

白い花弁は薄く大きい、まるで蓮の花のようだ。

うす暗い杉木立の奥、

ごつごつ苔むした緑の岩の間に、

ぽっぽっと、白い「ともしび」が点灯する景色を想像する。

霧のかかる山道を歩くと、

その、ぽっ、ぽっという白い灯りが

幻想的にも見える。

聞くに、その花びらには、

紅く染まるものもあるそうで

白くかすむ景色の中に、赤く灯る印が点滅すると、

そこは森の精霊が棲む

神聖な場所の証なのかもしれない。

気が付くと、

登り始めて2時間は経っていた。

こんなゆるゆる山歩きの

極私的山開きの一日。

とても山頂に辿り着けそうにもないので、

林道を引き返す。

川底の白い石を洗いながら流れる川のせせらぎ。

最初から終わりまで頭上で聞こえる野鳥のさえずり。

水害で道が崩落し、

登れる山の数は減ったけど、

五家荘は林道を歩くだけでも

気分が癒される山なのだ。

山開きで、普段はみんなやって来るのに

今年は何故、誰も登って来ない?と

山の神様も寂しがっているのだろう。

2023.04.05

文化

テレビの「なんでも鑑定団」が好きなのだ。

熊本では毎週土曜・日曜の昼12時から放送される。再放送だけど。

好きな理由は、まだ知らぬ作家の作品を知るきっかけになる事。全然知らなかった人が、とんでもない作品を作っていたんだなぁと感心する。

それと、偉そうにしているオヤジが自信をもって鑑定に出す品が、結果ニセモノと分り「あちゃー」と悔しがる姿を見る事ができる事。

時に、素人が見てもニセモノだと分かる掛け軸を番組の最後までひっぱり、予想通り1000円の値段が出ると素直に嬉しい…が番組の悪意を少し感じる。

しかし、金の亡者のような人の鑑定品がとんでもない価格で評価されるのを見るのは悔しい。更にその人物がもっと値段が上がるまで売るのを待つ、なんて言うと、余計に腹が立つ。

(この人物はすでにテレビでゲスな人格が全国にさらされているわけで、高額な鑑定品と引き換えに、その人格が全国津々浦々に知れわたる罰を受ける事になる。彼の周りには金の亡者しか集まらない。)

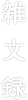

五家荘はもう春。一年で一番輝かしい季節を迎えるけど、未だに山道の崩落被害で登れない山が多々ある。冬の巣ごもり期に僕は八代博物館が出版していた「八代郡内寺社資料調査報告書」を読んでいた。報告書の中には合併したばかりの八代郡の町や村の資料がモノクロ写真で紹介されてある。(平成24年発刊)

椎葉阿蘇神社に祀られてある木造男神坐像(天保9 年)…久連子神社の鉄造懸仏(室町時代)…などなど、すでに色のはげた仏像やら、錆びた鉄の懸仏やらが紹介されてある。

五家荘の仏像に限らず、発見・確認された物はすでに時の流れで、痛み、疲れた仏像が多い。それでも、その土着の神、仏様は村の奥の神殿や道端の小さな祠で祀られ、お参りされたものなのだ。

※明治元年維新政府の神仏分離令までは、仏様も(土着の)神様も一緒に祀られ信仰されて来た。仏様、山の神、海の神様もみんな一緒。明治維新前までは神社の多くは仏教僧により運営されて来たのだ。よく見る「権現宮」の「権現」は菩薩の仮の姿。天照大神の本来の姿は大日如来、愛宕権現の本来の姿は地蔵菩薩…。

樅木の白鳥神社(雨乞いの神)、祇園神社(牛頭天王が祭神、牛頭天王の本来の姿は薬師如来)…木造の苔むした鳥居をくぐり、崩落した参道を登る。ある場所でさりげなく置かれた木像を見つけ写真を撮る。目も鼻も、口もない、ただの古びた木のかたまりに見えるけど、まぎれもなく山の神様だ。

斜めに傾かれていたのでそっと、手を出し、立てかける。右手が「ビビッ」と感じる。

本来はおそれ多くも写真など取らないのだけど、博物館の学芸員の人に見てもらうためにシャッターを押す。

用心しないとその写真をネットなどで安易に公開すると、盗まれる可能性もある。

1月に訪問した球磨郡のあさぎり町の谷水薬師では運よく、年に数回の秘仏の開帳の日だった。地元の人が言うには昔、谷水薬師の仏像がマスコミで紹介されたら、即、大事な像のいくつかが盗まれ、いまだに帰ってこない仏様が居るとの事。※秘仏とは明治時代に失火で本堂が焼失し、焼けたご本尊の中から出て来た、数センチの小さな純金の菩薩像の事)

五家荘の釈迦院の秘仏もマスコミで紹介された後、収蔵庫をこじ開けられた跡があったそうだ。海外に売るために仏像を盗む輩の仕業なのだろう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

数日後 (仕事のスキを見て!) 八代市の博物館に押しかけ、学芸員のTさんに写真をいくつか見てもらった。Tさんは「八代郡内寺社資料調査」に関わった本人だった。談論風発、さすが専門家、話は尽きないし面白い。釈迦院は一時、すたれかけたが、お寺の再建請負人が中央からやって来て、また再興された話。妙見祭も衰えかけた時代があったが、今で言うやり手のプロデュ―サーが登場し、祭りが賑わいを取り戻した話…聞いていて飽きない。

T氏は五家荘にはまだまだ秘仏がたくさん眠っているだろうと語る。ただ、時間と予算がない為に更なる調査には取り掛かれないのが現状らしい。

「文化財を観光の目玉、客寄せに使って成功した例はありませんよねー」

(一時的に脚光を浴びた後、その後、どうなったか…)

文化財に関心のない人が、たまたま田舎にやってきてスマホで写真撮り

「なーんもない、所ですね」と言い、トイレだけ借りて「なーんも、地元に落とさず帰っていく」

文楽だの神楽だの見たって「何の関心のない人にとっては退屈そのもの。なんも面白くない。」文化財ってそんなもの。漫画やショーではない。そんな人々に面白がってもらうために、地方が媚びる必要はないのだ。僕の住む「世界産業遺産 西港」とやらもその典型。過疎で疲れ果てている地元に、世界遺産だから何かやれと言うのは残酷な話だ。平均年齢70近いメンバーに地域振興の為に、石積の岸壁を100メートル全力疾走しろと言われても困る。

博物館のTさんの話のすきまに僕も応酬…天草の諏訪神社の事、崎津の「ウランテラサマ」の事…今年の2月に長野県の諏訪神社に行った事…「みしゃくじ」信仰の事…頭に蛇が載った縄文土偶の事…気が付けば2時間経っていた…オタク同士の会話は永遠だ。

Tさんの元には時々問い合わせがあるそうだ。「町内で祀られて来た仏様に価値があるかどうか、見て欲しいと」人が居なくなりその仏様の世話をする人が居なくなって、どこかに保存してもらう前にその価値を見て欲しいようだ。

「その価値」とは何だろうか。今時、重文、国宝級のものがポンと出てくるわけでなし、大概、なんでも鑑定団的に言えば「無価値」のはずなのだ。しかし、だからこそ「価値」があるとT氏は言う。長い期間、地元で大事に手を合わせ、花を捧げ、祈る事そのものが本当の価値なんだよな。

目も鼻も、口もない、ただの古びた木のかたまりに見える五家荘の山の神様。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

去年夏、僕は京都に行く用事があり、ついでに奈良まで足を伸ばし法隆寺に行った。法隆寺には国宝の仏像オールスターズがずらりガラスのケースの中にひしめいて金色の光を放っている。仏教美術に関心のある人は狂喜乱舞するだろうが、僕は何も感動しなかった。この像はみんなの憧れであり、磨かれ抜いて、美しく造形された夢の形。極限の美。何の欠点もない。

僕のようなひねくれ者、どこか決定的に頭の部品を欠落した者にとっては、そのような美しい仏様のお姿に魂は救われませぬ。仏様が冷ややかに微笑まれているお姿の足元で、踏んづけられ、苦しんでいる邪鬼の救いのない顔につい微笑んでしまう。五重塔を建立から1300年もの間、風雨にさらされ柱の4隅で支え続ける邪鬼の労苦に僕は手を合わせた。

僕の魂は邪鬼に救われたのだ、少し。

2023.02.28

文化

2月も末、例年なら久連子あたりで福寿草の開花を見に行くところだけど、いろいろ所用があり出かける事が出来ないままでいる。残念。

さらに不運なのは、五家荘は去年の夏の豪雨被害で林道の修復工事が進まず、久連子に行くにも大きな遠回りが必要となった。例年なら、熊本はもちろん他県ナンバーの車で久連子は満車状態なのだけど。登山道も荒れ果て崩落地点多数、危険が伴う個所は用心が更に必要。先週は国道445線二合付近で大きな落石があった。

僕は5年前の病気の後遺症か、福寿草が待つ白崩平への細い斜面を横切る小道は、バランスが取れずに毎回苦労していた。今もって螺旋階段を登ることができないのもその病気の影響だろう。結果、今年初の五家荘行きは3月にした。これから山は花の時期で、福寿草の次は、カタクリ、そして臼ピンクや赤、白の華やかな「つつじ」がむんと香る季節になる。

僕の山に行けないストレス解消策として前回の雑文録と同じ、古書店での山巡りが恒例になった。自称「神の手」(苦笑)

古書の棚に並ぶ、書籍のぶ厚い地層の中から僕の右手のひとさし指は「すっく」と五家荘関係の本の背表紙の上を指さし、眠っていた過去の時間を手前につまみだす。先月は熊本の伝説の地域紙「暗河(くらごう)」の地層から1987年春号を発見、無事保護した。

その春号の中には、僕の高校時代の恩師、永田瑞穂先生の「五家荘の地名と風土」というタイトルの寄稿があったのだ。おそろしき再会、神の手のなせる技。

そこには昭和61年2月23日に開催された熊本地名研究会での講演内容が再録してある。永田先生は1960年頃から五家荘に入り、五家荘の民俗学、山や動植物の研究をされて来た。眼光鋭く、高校時代から僕らは恐れをなしていた。以前、「五家荘図鑑」をプレゼントしたが、玄関先でえらい怒られた悲しい思い出がある。(そんなに怒らなくても、よかとに…何もしとらんとに)

先生の講演内容で面白かったのは「ドウダンツツジ」の正体というもの。九州の山には「ツクシドウダン」と「ベニドウダン」というものがあり、先生はその「ドウダン」に気が付かれた。地元では「ドウダンバ見にこんね」と言われて見に行くとそれは「レンゲツツジ」で、そもそも「ドウダンツツジ」の歴史は明治から大正初めの話であり、元を辿って行くと、鉱山に関係があるとの事。鉱山技師が持ち込んだのが原因と先生は推察された。先生の調査によると、五家荘の椎葉にも銅山があり、鉱道の跡が残っている。(1987年当時) ドウダンツツジは北方系の草原性のツツジで人間が植えないとなかなか生き残れないとの事。「銅山つつじ」がつまり「ドウダンツツジ」へ名前が移っていったという。九州の鉱山には必ず技師が植えていったらしい。(その意味は不明…僕が思うには銅の採掘で山の自然破壊のお詫びの気持ちなのか)

ネットで検索すると確かに、過去の新聞のニュースで日本有数のツツジの群生地として知られる宮城県気仙沼市の 徳仙丈山 ( とくせんじょうさん )711mで約50万株のツツジが見頃を迎えていると書かれてある。徳仙丈山にはかつては銅を採掘した「徳仙鉱山」があった。愛媛の赤石山にもツツジが満開との記事もある。そこにも以前銅山があった。今はこうして「銅山ツツジ」と検索すると、すぐに、こういう情報が出て来るけど、永田先生の講演当時はそんな近道、ネットワークはないので、よく自分で調べられたものだと感心する。

更に面白いのは、「白鳥山」の名前の由来の話。山の頂上はもともと名前があったわけでなく、必要にかられて付けられる場合がほとんど。当時、白鳥山は今のように簡単に登山口までいける山ではなく、登る人も限られ、当時は昆虫や植物の採集が目的で登る人しかいなかったらしい。逆に言えば、昆虫の新種がどんどん発見される自然の宝庫で、新種が発見されたら、学会にその地名を付け「固有名詞」を付けて発表しなければならない。結果、そんなに山の名前にこだわらない学者の発表した「熊本県博物誌」には白鳥山は「ハクチョウザン」と書かれてあった。そこで学者と先生のやりとりがあり、植物学者曰く、学会に発表する期日までに「シラトリ山」なのか「ハクチョウ山」なのか、正式に決めないかん、急いでくれ!という事で、先生はとうとう居直り、「シラトリ山」にする!と決断したとの事。

先生曰く、白鳥(しらとり)大明神が各集落にあり、雨乞いがされていた。白鳥山の北側に御池(みいけ)があり、そこが雨乞いの大元の場所だったらしい。そういういわれから「白鳥山」の呼び名は「シラトリ山」になった。白鳥山の北部にある御池のもともとの地名は「池」で、それに「御」が付いて「御池」になり、最後は「お御池」さん。白鳥山は平家伝説もあり、熊本と宮崎の椎葉地区との境界線でもあり、いろいろな民俗、歴史、伝説が重なった魅力のある山なのだ。

次のテーマは「シャクナゲがないのに石楠花越」とは?その次は「峠の呼び名も難しい」などなど…先生の執念たるやものすごい。

リアルに五家荘で道に迷い遭難した自分だけど、今は過去の資料の山々に迷い込み遭難しているようだ。しかしそんな遭難の時間は楽しいものだ。先生の足跡が消えないうちに、踏み跡を辿らなければ。

わざわざ、古書店を巡らなくても、五家荘の動植物が満載の本がある。B4版で600ページを超える大書。その名も「レットデータブックくまもと2019」※県庁1階の情報プラザで閲覧、購入も可。サブタイトルは熊本県の絶滅の恐れのある野生動植物。海の動植物はともかく山に存在する、絶滅危惧種は植物も昆虫も五家荘のエリアが大半を占める。発刊からまだ5年も経たないけど、残念ながらすでに姿を消した植物も多々ある。

去年の山道のスプレー騒ぎの時に、レッドデータブックの版元の熊本県は何をしたのだろうか。財政難と言いながらも地域振興と言う名の自然破壊を続ける県は、五家荘のエリアをお隣の宮崎県の綾町のように「森林セラピー」などの基地に出来ないものかと思う。何も予算が要るわけではない。そのままの自然をそのままにしておくだけなのだ。(そういうと、彼らはまた、その基地に向かうための大きな道を作りたがる)※綾町は都会からの移住者が増えているという。

ツツジの花が咲く頃には、山に行こう。

(その前に白鳥神社に行かねば!)

2023.01.22

文化

今年の冬は五家荘は大雪だった。フェイスブックなどの情報で山の吹き溜まりで約40㎝、二本杉の東山本店まで行く道路は深い雪かアイスバーン。車高の高い4駆しか辿り着けない雪路との事だった。そうして辿り着いても東山本店はお休みなのだけど。

ここ5年で僕が乗り換えた車が3台、その度にチエーンを買いそろえ、結果、使ったのは各車数回程度だった。去年買ったパジェロミニの中古車は電気系のトラブルもあり、1年もたたずに廃車になってしまった。(後ろのワイパーが止まらない、やむなくコードを抜く!)ミニに、チェーンを付けたのは2回程度だった。とても気に入っていたのだけど、一般の道路はともかく、砥用から二本杉への坂道を息切れして登ってくれないのだ。いつ止まるか分からないまま林道を走るのは、別の意味で寒いものだ。過去に他の車(イグニス)でタイヤがバーストして保険会社に連絡し、当然レッカー車の手配となり、とんでもない割り増し料金を支払うはめになった痛い経験もある…。

更に、頭が急に冷えるのは命の危険を感じる。5年前に開頭手術を受けた右の額の奥の血管が寒さで「ビリリ」と来るのだ。ヤバい車に運転者もヤバい。山に春が来るまで、ガマンするしかない。自宅で座学…という事で、古書店巡りで五家荘についての古書を探して回って過去の五家荘への時間旅行へ出かける事になる。事務所の近くに熊本県立図書館もあるが、地元の古書店の方が、掘り出し物が多い。この前、熊本県の教育委員会が過去に細かい五家荘の文化史跡を調査、その結果をまとめた資料をこっそり見つけたが、学術調査の本で味も素っ気もないので…とりあえずひっそり、古書店の本棚の奥にしまっておいた。平成の合併で、五家荘地区も八代市に編入されたので、本来ならば八代市の博物館がもっと調査をしてくれればいいのにと思うけど、宝の山を前に人手不足なのだろう。

そんなこんなで年末に「店じまい」の準備をした。最近、年寄の身辺整理を巷では「断捨離」という…その言葉を僕は好きではない…何かカルチャーセミナーとか…そういうお上品な世の為、人の為、みんないい人でいましょう的なノリが自分には合わないのだ。自分には「店じまい」という言葉で充分。

そうして自分の「店じまい」でいろいろ本棚をみているうちに、「くまもと里山紀行」なる本を見つけた。平成2年7月10日・地元紙熊本日日新聞情報文化センターの発刊で191ページ。モノクロ。執筆は栗原寛志 記者。平成2年は今から33年前の事。ちょうど京都から帰熊したばかりの時に買った思い出がある。中には熊本県内の90座の里山が紹介されてある。嬉しい事に、紹介されてある90座の中で、五家荘・脊梁エリアの山々の数は40座、半分近い数を占めている。単なる登山ガイドではなく紀行なので、その山にまつわる文化史跡などが紹介してある。修験道がらみの史跡も多々紹介され山によっては石仏の写真が多いページがある。熊本の里山のあちこちに民間の信仰の跡がたくさんあるのだ。農業県でもあり、みんな山の神さんに豊作を祈願したのだろう。どんどん朽ち果てて行く石仏様の姿。地図はフリーハンドで書かれ、方角も示されてないアバウトなもの。低山といってもその手書きの地図を片手に山頂を目指したら大変、道迷いの可能性が高いのでご用心。(経験者は語る)

登山中のメンバーの写真も昔の時代を感じる。水木しげるの漫画の雰囲気。みんな首にタオルを巻き、作業ズボンに「いがぐり」頭。昼飯は懐かしいコッフェルでお湯を沸かし、弁当をぱくついている。記事を書かれたのは新聞社の記者の人だが、道に迷われたり、ゆるく書かれている記事も面白い。

・例えば、白鳥山。(原文を要約)

10年前ほど昔、白鳥山で道に迷った。小雨混じりの霧の中、御池の中で方向を失った。ミルクの中を泳ぐようで周囲の風景がまったく見えない。足元の踏み後たどって行くと林道に出た。林道をさらに下ると、山の中の一軒家と出会った。

その家は椎葉村尾手納地区最奥の小林の人家…

その主に道に迷ったことを伝えると

「よう熊本の人が山道に迷ってうちに下りてきなはる。もう日が暮れるけん、今夜はうちに泊まっていきなっせよ」そして、栗原さんは娘さんに靴ずれの足に赤チン塗ってもらい、風呂に入り、ビールと夕食のご馳走のもてなし」を受けられた。

更に、その主が言うには「この前も道に迷い下ってきた熊本の人が居て、その人は一晩お世話して送り出したら、夕方また道に迷いましたと下りてこられ、結局二晩うちに泊まられた」そうだ‥

なんともすごい話というか、猛者と言うか。

・新しい山道のルート開拓の話。

京丈山へのワナバルートは、昭和58年江口司さん(熊本市・故人)と民宿平家荘の松岡さんが協力して開かれたそうだ。当時、春には谷沿いには書ききれないほどの山野草が開花したと書かれてある。山頂では九州でもまれなカタクリの大群落がみられたとの事。

・平家山(1494m)の事

平成2年から7年ほど前…ヤマメ釣りと山登りの一団が、葉木谷の最上流のピークを勝手に「平家山」と名付けた。この集団が良く利用していた宿は平家荘。またその一団は、京丈山と国見岳をつなぐ縦走路を2年がかりで開かれたそうだ。行けども行けどもスズタケの密林に鎌をふるい一団は前進を続けた。目的は祖母・傾山に匹敵する縦走路を作るのが目的だったらしい。(実は著者もその開拓に参加したらしい)それから平成2年、その道はまたスズタケの占領に会い、消滅寸前…。

登山者、釣り人が元気なら、山も元気(迷惑?)な時代だったのだろうか。

・当時の花への思い

ゴールデンウィークが終わった頃、クマガイソウの谷に向かう。五月の原生林はきらびやかな若緑の世界だ。天を覆う新緑の中、谷沿いの踏み跡をクマガイソウの住む谷に向かう。目指す谷に向かうと猿面エビネの薄茶色の花、ヤマブキソウの鮮やかな黄色、そして白い花びらをほとんど脱ぎ捨ててしまったヤマシャクヤクなどが、沢のあちこちに顔を見せる。(中略)

前の年も、その前の年も、そしてその前の年も花を開いていたクマガイソウたちが今年も当たり前のように花を開いている。

(中略)

クマガイソウの沢に別れを告げ、麓に下りる。一年後「あのクマガイソウたちと再会できるだろうかーあの森があのままであって欲しい」そう祈るだけだ。

(※写真は「くまもと里山紀行から」転載)

残念ながら…栗原さん、五家荘にその森はありません。次の年も、その次の年も…

※クマガイソウの同属の「アツモリソウ」は種子は繊細で発芽に共生菌類が必要な為、自然発芽率は約10万分の1と低い。野生株は激減、環境省の絶滅危惧Ⅱ類。アツモリソウは近い将来絶滅する可能性が高い。それでも自生地からの盗掘はたたない。

一昨年、ある谷でヤマシャクヤクの盗掘3人組を見つけて、警察や県の自然保護課にも連絡したが警察はともかく、県の自然保護課は何の対策もとらなかった。レッドデーターブックばかり作るのが自然保護課の仕事ではないだろうに。盗掘者からみれば、何もできない行政の「足元を見て」やりたい放題、取りたい放題の山が五家荘。

そうして、わずか30年で絶滅する花々…

僕のようなおじさんが、昔は良かったと、若い人に山の話をいくらしても、彼らのスタートは、花も何も咲かない荒地からのスタートで、見たことも聞いたこともない昔話を彼らに話しても何も伝わらない。

五家荘近郊の自治体では地域振興とやらで、税金をどんどんつぎ込み自然を削り、道路、橋、観光施設を建設しているところがあるけど、山間地の地域振興は、箱ものより人材の育成に予算をかけるのが本道だろう。すでに絶滅したクマガイソウの代わりに人を育ててくれないものだろうか。でないとあなたたちも絶滅しますよ。

と、いう事で、五家荘の春が今でも待ちどうしい僕なのだ。

※水色のイグニス(イグちゃん)が僕の車に復帰した。車高が意外と高いので山道は良い。スペアタイヤはネットで買い、積載す。