2019.02.03

文化

暖冬と言えども、まだまだ五家荘は冬ごもりの季節。自分は運転・登山禁止の身で、山の先輩OさんやMさんのフェイスブックでの情報、画像で、五家荘の冬山を想像するしかない。

時間が薬とも言われるけど、暇で仕方がない時がある。1月半ばに何とか待望の八代市図書館から「泉村誌」を借りることができた。通常は持ち出し禁止の大型本なのに、ネットで検索するに、運よく貸出可能になっていた。おそらく入力ミスのせいだろう。しかし、喜びもつかの間、八代エリアに住んでいる人以外には貸し出せないとのこと、それをなんとか、僕の地元の三角町の図書館から貸し出し依頼をかけてもらった。

僕の自宅から図書館までのバスは悲しいかな1時間に1本。帰りは更に待ち時間が1時間もあり、泉村誌をリュックに背負い、三角港に浮かぶ貨物船を見て時間をつぶした。

紺色のニット帽を被り、無精ひげを生やし、杖を突いてほくそ笑む中年男はかなり怪しい。

泉村誌は僕にとって宝のような本だ、この1冊に五家荘の自然、歴史、文化の情報がびっしり詰まっている。こんな村誌はそうあるものではない。そもそも泉村という存在が魅力にあふれた博物館なのだ。

前回の雑文録で紹介した、久連子兵士の像の由来もすぐに分かった。像ではなく、墓と言うことも。これらの像は昭和12年、日中戦争で戦死された兵隊さんの墓で、久連子村の陸軍歩兵上等兵仲川武一、上田音次郎、川野菊己、陸軍歩兵軍曹中村源三郎、4氏の戦地での活躍を称え、記念するものなのだ。除幕式の参加者、村民約200名。

像はセメントで作られ、当時は鮮やかに彩色されていた。軍帽のふちは紅く、眉と瞳は黒く、唇は赤く、銃を執り背嚢(はいのう)を担いでいる。制作者は石工の梅田重作氏で、栗木村で製造され、久連子村民の手で難所の笹越峠を担いで運ばれてきたと記述がある。しかしその後、戦が長引くに連れ、村民の戦死者も急増すると合同町村葬が増え、新聞の「本日の町村葬」の記事も簡単になっていった。その慣行は太平洋戦争が終わるまで続いた。

像の建立は、地域住民の結びつきが強い五家荘ならではのものだろう。像を抱えて笹越え峠を越えた若者たちの思いはどんなものか。ついこの前まで、森の中でともに遊び、川で泳ぎ山女魚を釣った仲間達が、遠い戦地で亡くなるなんて。峠越えの急な坂道、額の汗をぬぐいながら、ぼたぼた涙もこぼれたろう。「みんなおかえり、よう帰ってきたな」「もうすぐ着くけんね」と。

僕の亡父は昭和2年生まれで、10代で戦争に行った。祖母は「なんでこんな子供が戦争にいかなんと」と嘆いたそうだ。父は三角線に乗って鹿児島に向かう。前夜の壮行会はそれなりに派手だったのだろうが、戦争末期の招集令状は、要するに死んで国土を守れとの指令なのだ。祖母は父におにぎりを持たせ、満員の列車に乗り込み、人にもまれた父が鹿児島駅に着いた時は、母の握ったお握りは半分腐りかけて、白い糸を引いていたが、父は頑張ってそれをほおばったそうだ。

それから父は沖縄に渡り、敗戦を迎える。ブルドーザーで沖縄の人々、日本兵の死骸を押しのけて整地する米軍の手伝いをして、骸骨のように瘦せ細って三角線で帰郷した。

今の沖縄の普天間基地は基地の仕事にありつこうと、沖縄の人が勝手に集まってきたという、デマを吹聴する者がいるが、もともと沖縄の人々の土地家屋を米軍が略奪、破壊して整地した基地なのだ。

戦争は誰しも嫌なものだけど久連子の兵士像のように、全国各地で個人の死を祀れば、日本中、ものすごい数の兵士像が建立されたに違いない。兵隊さんの死は、新聞のお悔み欄の1行で終わるものではない。

久連子古代踊りのルーツは念仏踊りとも言われ、主にお盆の出し物として舞われ、新盆に帰ってくる人の家の庭でも舞われていたそうだ。ドンドン、ドンドンという乾いた太鼓の響きが青い空に吸い込まれ、チーン、チーンとなり続ける鉦の音に慰められながら、久連子兵士の像も雪をかぶり、苔むし、朽ち果て、時の流れにほろほろ、ほどかれていくようだ。もう背負った重い背嚢は降ろしてくださいな。

2月の中旬は久連子では福寿草祭りが開かれ、福寿草を見に行く多くの登山客で賑わう。

福寿草の開花も久連子の里まで降りてきて、兵隊さんの足元にも春がやってくる。

残念ながら、泉村誌にも久連子岳へ向かう中腹に置かれた子供を抱いたお地蔵さんの由来(明治20年久連子村建立)は書かれていなかった。

2019.01.09

人

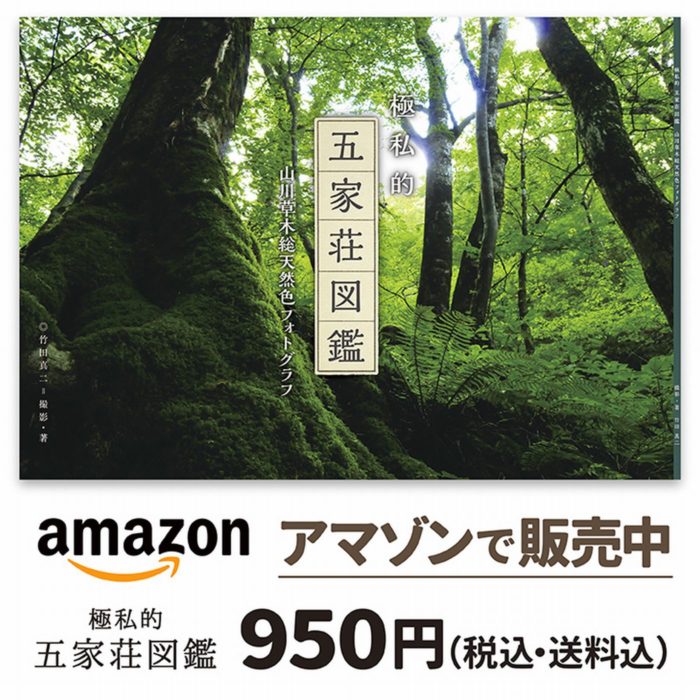

ようやくアマゾンで五家荘図鑑が販売開始となりました。僕の入力ミスもあり、さすがに出版社の発行ではないので、途中、審査にかかってしまった。アマゾンがすごいのは、何度もやり取りをしてくれること。ブランドもプライドもない自分にも、同じ立場で対応してくれた。個人的にはいい記念となりました。五家荘図鑑第2号発刊を目指し、「極私的」に活動を続けようと思います。※アマゾンに入り、本➡五家荘図鑑で検索お願いします!

2018.12.31

文化

今年も残り1日。思い返すにこの一年は大変な年だった。何しろ死にかけたのである。1月の末、突然クモ膜下出血を発症、開頭手術を受けたのだ。およそ3割の人が亡くなるという問答無用の恐ろしいクモ膜下出血は、交通事故や自死にも近い。過去を懐かしむこともなく、机の引き出しの中を整理する余裕もなく、周りの人々に挨拶もできずに、突然、自分の生が死に変わる。

ベットの上で、看護婦さんが、毎夜徘徊してくるおじいさんに、「この部屋に入ったらダメよ、この部屋は死にかけてる人が寝とらす部屋だけんね」と諭す言葉を、何度も聞いた。(あのおじいさんも突然消えたが)

数週間後、その部屋から脱出し、一般の病室に移動した時はさすがにホッとしたものだ。退院後、幸運にも後遺症も、麻痺もほとんど残らず、5月には五家荘の登山を再開、白鳥山のシャクヤクの開花も見ることができ、それから夏のキレンゲショウマ、秋の仰帽子山…元気なうちに五家荘図鑑のサイトの内容を写真集にまとめてみようかかと思った矢先、クモ膜下出血の神経の傷がもとで症候性のてんかんの大発作を起こし、気を失い、再度救急車に。(これも運転中ではなく、Tさんの事務所で発作して運が良かった)

いよいよ、2年間の車の運転禁止の指令がおり、僕の週の半分は自宅軟禁の身となった。

さて、五家荘に行けない時間をどう過ごすか。

(写真集もみんなの協力で何とか出すことができた。)いろいろ思いを馳せるに、いまさら五家荘の文化、歴史について自分が無知なことに気が付いた。以前、久連子のお地蔵さんについて、何か資料が残されていないかと、泉村村史を探してみたことがあったが、成果はなかった。先週の日曜、思いついて八代図書館に出かけ(平成17年発行)新しい泉村誌を見つけることができた。ページをめくるにこの本は僕にとって宝のような本だ。車の運転許可が出るまでの期間、僕の頭の中のぬか床としての役割を果たしてくれたらいいなと思う。(脳の味噌漬け、どんな味になるか)※村誌は購入出来ず、借りるしかない。

※写真は数年前、久連子訪問時に、気が付いて撮影したもの。泉村誌によれば「久連子兵士の像」とある。

今年は或る意味、僕にとって当たり年。宝くじも当たる可能性あるかと密かに期待する。10日ほど前に、事務所のI君に無理なお願いをして、熊本市内の健軍神社でおみくじをひいてもらう。(I君はたまたま健軍神社に行く用事があり、僕のおみくじの為だけに行ったわけではない。)しかも彼は神道の家系なるも徹底した無神論者。

机の上に置かれたおみくじの中身を見て更に、驚き。このおみくじは数年前に引いたものと全く同じものだった。I君はふんと鼻で笑う。

その内容は「艱難苦労のある時ばかり神の御袖にすがる気か ふだんは一向に振り向きもしないで人の力の及ばぬ苦しみに行き交わすと、俄かに神様神様とさわぎたてる…」

中吉なのに大凶のような内容ではないか。

「しんどい時ばかり、神様のそでにすがるくせにさ。普段は全然振り向きもせず、やばい時ばかり神様神様と騒ぎたてる、まず、そんな自分の心を改めなさいよ、神様もあまりにも君のバカさにあきれて可哀そうだと助けてくださいますが、もう調子にのったらダメなんだからね!今度、勝手なことしたら、マジ死ぬよ」

2019年は大人しく、まじめに勉強します。もう少しお時間ください、神様。

2018.12.24

山行

五家荘図鑑(写真集が)ようやく完成!しかし、前回の雑文録で「アマゾン」で世界同時販売と大風呂敷を広げたけど、自分のミスで販売は延期となりました。熊本では書店に販売の相談をすればいいのだけど、車での移動が出来ず、時間がかかるので当分無理です。

10月の症候性てんかん発作の影響で、数字や記号の見落とし多数。以前ならわずか数分で商品登録、販売もできたのに、いきなりJANコードの登録ミス。現在アマゾンさんに改善策を相談している状況。販売前に、これまでお世話になった方々に郵送させてもらった。最近は右手が軽くしびれて、握力も落ち、もともと下手な字が丸くやる気のないもやもやした字になり自分でも笑ってしまう。まっくろクロスケが紙の上で溶けてしまっている。(苦笑)

これから五家荘は厳冬期を迎える。OさんやMさんのフェイスブックでは山の樹氷、霧氷登山の誘いが増えてきた。チェーン必携、「滑ったら、崖に車ば当てて、止まんなっせ!」と言うのが地元の人の“リアルでやさしい助言”なのだが、それでも車が止まりそうにない場合はどうするか、シートベルトを外し、運転席を半ドアにして、いつでも飛び出せるようにして、そろりそろり運転するしかない。あと口笛を吹いて気持ちを落ち着かせるとか。経験者は語る。

これまで何度、口笛を吹いたことか。思い出すのは2017年の2月。厳冬期の栴檀轟の滝の写真を撮るなら今しかないと、決心して家を出る(おバカ男子。)五木村を過ぎた頃から猛吹雪で、広く舗装された林道もアイスバーンに一変。かじかむ手でチェーンを巻きながら、雪道を進む。左座家の前の駐車場に愛車白鳥(しらとり)号を停め様子を見る。藁ぶきの屋根にも雪が積もり、年に数回の大雪だ。

普通ならそこで引き返すのが正論だが、雪の積もった坂道に残るかすかな車の轍の跡を見て、運転を強行。その轍のあとをたどって行けば、栴檀轟の滝を川沿いに登る、山道に出れるはずだ。道脇に白鳥号を停め、バックと三脚を背負い、錆びた鉄の橋を渡り、雪の積った道を登る。よくぞ、ここまで来れたなと思う。心の中で「撮り終えたらさっさと帰ろうよ」という急かす声が響く。「折角来れたから、もうちょっと粘って撮って帰ろう」という声もする。そんな半端な気持ちの僕の頭の上に雪がドサッと落ちる。山道はシンとした音もない白い景色。ゴワッゴワッと雪を踏みしめながら、滝に向かう。途中凍り付き、岩に氷柱が下がった小川に降りて、カメラバックを降ろす。滝はもちろん、こんな景色も撮らねば、来た意味がない。

また、心の中に声が聞こえる。「撮り終えたらさっさと帰ろうよ、もうやばい!帰りに雪が積もったら帰れない!」という声。「折角来たからもうちょっと、そん時は、そん時ばい!」という声もする。

何か所か場所を物色して、大きな岩の下の窪みに最初のポイントを決める。「しかし、ここまでやる馬鹿はおらんよなぁ。なんで、ここまでするのか。」「今しか、ないけんたい。こんな景色は1年に1回あるかないか。今しか、チャンスはなかけんたい。あとで悔やむより、今を選ばないかん。」シャッターの音とともにときめく、こころ。

こんな時、こんな場所にいる馬鹿は僕だけと、岩の下に降りようとする、と、バサバサっと音がする。「いのしし君か!」と、どきりとするが、なんとその岩の陰に、体を丸めて雪に埋まりながらカメラを構えている男子が居たのだ。厳冬期、おバカ男子がもう一人。

馬鹿同士、「こんにちは」の会話しか交わさない。せめて、お互い名を名乗れば良かった。今になって悔やむが、お互い根暗同士、仕方がないのだ。(友達になれたかもしれないのに)

結局、その川の写真はあとで撮ることにして、滝の写真を先に撮ることにする。

栴檀の滝は真冬でも勢いがあり、気温の影響もあるのか、凍結せずに、いつもどおり勢いよく水が噴き出している。望遠レンズを忘れた僕は、滝の写真は正面しか撮りようがない。

その後来た道を引き返し、岩陰から、氷柱の下がった川の写真を数枚撮り、車に戻る。出会ったカメラマン氏は居なかった。(さて、どこに行ったのだ?)

心の中の声。「さっさと帰ろう、もうやばい!今まで運が良かっただけだぞ!」「分かった分かった、もう帰ろう。」と分裂症の僕の心の声は一致した。

帰りも口笛を吹く(佐野元春)。ゴワゴワと音をたてながら、恐る恐る、凍結した長い林道をくだる。間違ってブレーキを踏んだらいけない。もちろん、アクセルも急に踏むな!

五木までくるとほとんど雪もなく、ほっとひと安心。雪の栴檀轟の滝は当分よかろう。僕は本当に運が良いのだろう。山の神様に感謝。

雪の積もった五家荘の山を楽しむ「フットパス・ツァープラン」があれば楽しいのにと思う。(一番の難点は何時、雪が降り、積もるのか予測できない事)

チェーンを外し、大通り峠のトンネルを抜けると、僕と白鳥号を待っていたのは、見事な白銀、テラテラと路面が青く光り、凍てつく、夕空へ向かう、オリンピックのジャンプ競技台のような長く曲がるループ橋の景色だった。(過去に橋のコンクリートの壁に「当たって停まる車」を数台見たことがある!)余りの恐怖に喉が枯れ、口笛どころではなかった!

2018.12.02

山行

待望の写真集「五家荘図鑑」が間もなく発売!僕のてんかん発症事件もあり、予定より、一か月遅れになったけど、いよいよ12月中旬に世界同時販売となります!価格も予定より100円値上がりして(なんでやねん?)税込み950円。しかし、全国送料無料!「世界同時販売」(!)とはなんとほら吹きなと言う人あれど、堂々「アマゾン」での販売なのであります。※海外に発送する方法がないので、当面は国内だけ。

うちの老いた母は「アマゾン」と聞くと今もって、南米のアマゾン川から荷物が付くか、どこかの麻薬組織から危ないものを送り付けられていると半分信じている(苦笑)。実はアマゾンで本や物を売るのは簡単で、画像さえあれば、誰でも10分程度で出店ができるからすごいのである。友人知人の古本屋が息を吹き返したのも、アマゾンやネット販売で出店できたからであり、逆に、小規模の電気店を廃店に追いやった大手の電器量販店を苦境においやったのもアマゾンである。

世界同時販売と言って「誰にも知られないくせに」というなかれ、実は五家荘図鑑の事は、熊本、地元の人が誰も知らないくせに、世界中の人に知られているのである。証拠を見せろと言う人には証拠を見せることが出来る。僕の友人、O氏は熊本で知る人ぞ知る、ネット分析士であり、そのO氏に五家荘図鑑のホームページのサイトを分析出来るように「グーグルアナリティクス」を設置してもらったのだ。ネット関係者でアナリティクスの事を知らない人はいない。グーグルの無料、アクセス解析ツールで、そのサイトへの訪問者を詳しく分析することが出来る(個人の特定はできない)

ちなみに、今年11月1日~30日までの期間の五家荘図鑑の来訪者の累計は日本から368名、ロシア31名、アメリカ15名、香港1名、インドネシア1名、タイ1名なのだ。閲覧時間も計算され、アメリカ、タイはゼロなので、勘違いの来訪者で、他の国からはそこそこ見てもらっている。更にすごいのは各国の閲覧者の見ている都市名も数値化されている。日本では熊本市、八代市が一番多く、東京、大阪、神奈川と続く。(孤独なネット遊民者の僕は深夜一人、それを見てほくそ笑む)グーグルは誰も知らないところで、そんな作業をしているのだ。

年間にしたらその12倍の人々が居るわけで、しかも写真集だから、言葉が読めなくてもその雰囲気だけでもわかってもらえて、世界同時販売は半分嘘ではなくなるのだ。インターネットの世界はすごいと言うか(普段、僕はフェイスブックも開設しているものの、ネットでも「いいね恐怖症」「人見知り」で、友人は増やせない。コメントの追加もほとんどしない。)ネットはそんな性格の僕でも使い方次第で知らない者同士が通じ合う道具にもなり、趣味や仕事の可能性が少し開けるのだ。

で、なんでロシアの人が五家荘の事を知ったかだけど(プーチンに五家荘侵略の意図はなかろう)、これまでヨーロッパからの来訪者も多かったが、その理由はふとしたことで夏に判明した。たまたま熊本市や、八代市の特産品の海外向けの商品開発やコンサルをしている福岡のバイヤーKさんと知り合ったのだが、Kさん曰く、五家荘の特産品を海外に売り込む時に、僕の五家荘図鑑を見せながら、こんな山奥で出来た商品ということで僕の五家荘図鑑のサイトを合わせて紹介しているとのことなのだ。つまりKさんが海外の会社に紹介するたびに、僕のサイトにはその分、海外のアクセスが増えるわけなのだ。気さくな性格のKさん。「五家荘図鑑」が彼の仕事の役にたてば幸いだ。樅木川の景色は、アマゾン川に流れこむなり。インターネットは何が起こるか分からないものだ。そもそも図鑑の編集・デザインを依頼した熊本市の編集事務所のHさんを知るきっかけも、ネットで調べて依頼したからなのだ。そして素晴らしい本に仕上げてくれた。感謝!

※五家荘図鑑(A4横・全40ページ・オールカラー!)

2018.11.13

食

秋も終盤。五家荘の紅葉情報もフェイスブックや何やらで、どんどん入ってくる。みんな紅葉の森の中でたっぷり秋を楽しまれ、なんとうらやましいことか。二本杉の峠の状況はどうの、大金峰、小金峰はどうの。当方、病気で2年間の運転禁止の身。海抜ゼロメートル、家の窓からは秋の陽射しを銀色に反射する、波のうねる景色しか見えない。裏山の紅葉もちらほらだが、昨今の塩害の影響で、こころもち色がくすんで見える。

仕事に出るのも週に3日。休みの日は、ふらふら杖を突きながら、近くを散歩する。近所の目も気になる日々だ。「竹田さんとこ、ちょっとおかしかばい」「車も停まったまま」「仕事は辞めらした?会社首にならした?」「何か杖ついて、病気だろか?」「それにしても猫が多か(家に6匹)」「何匹飼ったら気が済む?(裏玄関に最低4匹)」「脳の病気?何をするか分からん人」これまで、これまで朝から夜までほとんど居ない人間が突然存在し、辺りをうろつきまわると特に目立ってしまうのだ。(自意識過剰、被害妄想的でもある…)

ついにたまらず、家人に懇願し、山まで車で運んでもらう。いきなり五家荘は無理で、五木村の入り口、大通り峠を降り、大滝まで紅葉狩りだ。まだ五木の山の紅葉は遅く、カメラを持つ気にならない。五家荘ならすごいだろうに。大滝に向かう小道に添った小川に降りて、それらしき景色を撮る。時間ばかりかかり、あきらめる。家人はひたすらドングリを拾い始める。山の空気を吸えるだけでも今は幸せか。

そういえば去年歩いた、石楠越から、山犬切、七遍巡り、水上越の紅葉は良かった。登山道に黄色く積もった落ち葉を足でかき分けながら、進むたびに、深山の秋は深まり、秋空を見上げると、両手を広げた木々の色づいた葉の隙間から秋陽が射し込み目に染みる。帰路の途中、林道の空き地に車を停め、車いすの人が画板を立て、赤や黄色に染まった稜線の景色を眺めながら絵筆をふるっている姿に気が付いた。つい僕も車を停め、その景色を写真に撮ろうとした。その人はコーヒー片手に、山のひと時を楽しんでいた。僕の下手な写真は一瞬で終わるが、画人の絵に流れる時は永遠のようだ。彼は今年も山に向かったに違いない。山は登らずともそんな楽しみ方もあるのだろう。

ほとんど収穫のない山行だったけど、気が付くと家の玄関の石榴の木にたくさんの実がなっていた。子供のころはその実をちぎって、よく食べていた。秋が深まると、裏山の三角岳にもアケビやうべの実がなり、小学校の友人達と、ナップサックを背負い、千切りに出かけたものだ。今、そんな季節だが、もう裏山には人影さえも見ない。僕一人、故郷に改めて帰ってきた気分なのだ。

今年の秋の色は赤く、口に入れるとなつかしく、すっぱい。

2018.10.30

山行

2月のクモ膜下出血時、集中治療室のベットの上、僕の開頭手術は2日後になり、時間つぶしに家人がテレビをレンタルしてくれた。点滴だのいろいろな治療具やチューブが下がるわずかな隙間、レンタルしてくれたテレビの画面は僕の左の頭の真横にあった。何を見るか、基本NHKしか見ないので、たまたまつけた番組がタモリと芸人作家の又吉直樹氏が人間の脳内を探索するものだった。スタジオには脳内を模したセットが作られていて、その模様はまるでうっそうとしたジャングルだった。至る所に樹々が生い茂り、二人の頭上には様々な蔦や枝が絡まり、まっすぐ歩くこともできない。それが脳の血管や神経なのだ。そんな二人の背後から雷鳴が響き、フラッシュのような赤い灯、青い灯が瞬間明滅する。解説ではその光の明滅が、人の脳にアイデァがひらめいた時の光景だそうだ。作家の又吉氏の脳裏に物語がひらめくと、氏の脳内の神経の森にはいくつも光が明滅するのだ。

なんと皮肉な番組か、2日後、僕の額の右の頭蓋骨は丸く開頭され、血だらけの脳の中から、丸く大きく膨らんだ二つの動脈瘤の首がつまみ出され、三か所チタンのクリップで止められ、また閉じられたのだ。10時間にも及ぶ手術は成功し、奇跡的に僕の体は起き上がり、点滴を下げながら、ゆらゆら病院内をうろつき回った。それから1か月後、僕は熊本市内の病院を退院し、故郷の海を臨む丘の上の病院に転院し、リハビリを1ヶ月終えて、また日常生活に戻った。周りのみんなはそんな僕を温かく迎え入れ、口をそろえて「無理をしないように」と諫めた。命拾いをした僕だが、どこまでが無理で、無理でないか分からない。いつのまにか、これまで通り車を運転し、五家荘の山に向かい、酸欠で急坂は登れないにしても、何とか山歩きはできて、これまでもたくさんの美しい花々と出会うことができた。

そして11月。五家荘の山々が最も色付く最高の季節となる。五家荘図鑑の写真集の基礎作りも終わり、あと半月で完成する予定で、写真の整理を依頼していたJスタジオの徳永さんの事務所を出る時だった。僕は左頬の筋肉が固くなり、顔が崩れるのを感じ、その場で全身硬直し、倒れた。頭の上で徳永さんが「救急車!」と叫ぶ声が何度か聞こえた。

診断はクモ膜下の傷が原因だろうか、「てんかん」だった。てんかんの強直発作は発作の中でも一番激しく、脳には電気が流れているが、強直発作は脳全体の神経細胞のスイッチが一斉にオンとなり、過剰な興奮状態で意識が無くなり、体のコントロールも効かない状態になるとのことだそうだ。

悲しいかな、これから2年間は僕は車の運転は禁止となる。そしててんかんを抑える薬を飲み続ける必要もある。僕の脳は手術前のテレビの場面のように、いったんスイッチが入ると、脳神経の茂みの中には雷鳴が響き渡り、土砂降りの雨のぬかるみ状態となるのだ。往復2時間の通勤時間、何が起こるか分からない。まぁ、生きているだけで幸運と言うべきか、去年の遭難騒ぎから僕は3回も命拾いをして、今度は他人に迷惑をかける事は避けなければならない。

僕はベットに体を横たえ、ある谷の景色を思い出す。夏の日、苔むした流木の上に生い茂る緑の茂みの中に、僕は黄色い花弁の花を見つけた。今や希少となった、キレンゲショウマの花が二つ。峠の下にはネットで保護された群生地があるけど、自然の森の中のキレンゲショウマの花を見るのは初めてだ。僕は写真を撮るため、流木を抱きしめよじ登り、泥だらけでそっと這い上がり、無理な姿勢でシャッターを切った。翌週、僕はまた同じ森の中に居た。盗掘されていませんように。鹿に食べられていませんように。

黄色い蕾はすでに開花し、花びらが二組、緑の苔の上に散っている。僕はそっと指先で拾い上げる。周りをみると、そばにはまだ、青い蕾がある。緑の森で開花する天然のフェルトのようなキレンゲショウマの花の開花をどうしてもカメラに収めたい。純白ではない、純黄のやさしい花びら。僕は2年後、五家荘の山で、その蕾を探すだろう。雷鳴が鳴ろうが、雨が降ろうが、森で迷うことはない。そこは僕の秘密の場所なのだ。

※ぼくがてんかんを発症するとき、脳の外にも怪しい電波を発生するらしい。徳永さん曰く、僕を救急車で済生会病院に送り込んだ日の夜、激しい金縛りにあったそうである。電話で謝意を伝えたら、氏から「頼むから当分、大人しくしといてくれ」と懇願された。

2018.10.21

山行

五家荘図鑑というタイトルはハッタリである。正式な図鑑と勘違いして見知らぬ人にサイトに来てもらうための姑息な手段である。ホームページを見てもらい、なあんだ、これは図鑑ではないじゃないかと、期待を裏切る、俗に言う炎上商法である。が、なかなかサイトをみる人の数が増えない。と、いうことはそもそも五家荘に関心のある人、図鑑に関心のある人が少ないからではないかと最近自分を慰め言い訳をする。炎上どころか、枯れ葉がくすぶってのろしのような白い煙が一筋立っているように見えなくもない。それで、更に言い訳を考えたのが「極私的」というサブタイトルだ。(極道的ではない)何も誰から補助金もらっているわけなく、すべて自費、自己責任で極私的に勝手にします。

結果、11月に発行予定の五家荘図鑑アナログ版(写真集)では五家荘の花の名前(属、科、目)を表記しないことにした。本気で図鑑にしようと思い写真を撮ると、ピントを全体に合わせ、花だけでなく葉の形も正確に撮る必要がある。つまり、本物の図鑑片手に写真を撮る必要があるのだ。ピントの甘い、イメージ優先の僕の写真は、図鑑には絶対不向きだ。花の名前の検索も読者に一任。更に言えば、山の名前も滝の名前も記載しません。人工的、観光用のつり橋、建築物も写真集には掲載しません。山や森、花の写真で充分でしょう。五家荘がどこにあるのか、ルートも詳しく説明しません。時間通りに事が運ばないのが山の魅力なのです。

半信半疑で、事務所のI君が、「本当に写真集を出すんですか?と真顔で聞く」「もちろん本気と」答えると、「そんなお金どこにあるんですか?」と心配そうだ。「確かにないものは、ない。家猫も一気に3匹増え、合計6匹、彼らの食費も大変なのだが」「僕の葬式で販売し、暴利をむさぼる。みんな同情してたくさん買ってくれるかもしれない」「儲かったとしてもその時、僕は故人なのだがね」「そもそもすでに香典払わされていますから、そりゃあ押し売りですよ」とあきらめ口調のI君。(すでに、手伝わされるのを覚悟している)嗚呼、お金のことを考えると、頭がよけいずきずきするなぁ。(仮病ではない)

五家荘図鑑の写真集の中で、唯一、名前の表記がある標本写真がある。それは僕の事だ。図鑑の標本箱の中で、ガラス越しに、なんとも言えぬ、標本一人。ピンに止められて、山の森羅万象、みんなと一緒に閉じられる人生があれば、こんな嬉しいことはない。

こんなくだらない、あとがき書いて、実は長生きするつもりだが、そればかりは運命。何時どうなるか、わからない事情を脳に抱えて、これから紅葉の五家荘の山歩きのプランを楽しみに考えているのだ。写真に熱中しすぎて道に迷い、落ち葉に埋もれないように。

2018.10.12

山行

ひと月近くも山に足が向かないと流石に、気分が落ち着かなくなる。昨日はあいにくの雨だったが仕事のついでに五家荘に向かった。もちろん土砂降りの雨は苦手だが、昨日のようなしとしとと、濡れた雨は嫌いではない。まだ山には紅葉の気配がない。仕事のついでといいながら、自宅の宇城市から、二本杉(東山本店でいつもフキの佃煮を買う)、樅木の山女魚荘さん、椎原、五木 (山奥に突然!現る、新興振興住宅地!)を通り、山を降り、人吉駅の温泉観光組合で仕事をする古くからの知人Nさんに会いに行くというのが、僕の壮大な、自分勝手な仕事のルートである。五家荘の山道を運転する途中で、運よくいろいろな花々を見かけた。みんな、やさしい雨にしっとり濡れていい顔をしていた。その顔を写真に撮らせてもらう。そんなひと時が、僕にとっては本当に貴重な心穏やかな時間なのだ。カメラは二代目、ニコンのD7200に交代となる。先代のD300は僕の不注意から、ほんの一瞬で壊れた。病気を言い訳に最近僕は、しょっちゅうミスをする。しかし愛機D300 の故障はショックだった。大事なカメラが一瞬で壊れるとは。D7200は中古ながら、僕を慰めるように、カシャリカシャリと軽いシャッター音を響かせてくれる。山女魚荘の女将曰く、今年の樅木神楽は10月27日らしいが、残念ながら、今回ばかりは大事をとり家で大人しくすることにした。

五家荘から、五木までの途中、思い出の場所にたちよる。ほぼ20年前の春、僕は家族でたまたまその谷間の小さな木造の小学校に立ち寄った。運動場には大きな桜の木が一本、満開だった。木造二階建の校舎の廊下には小さな水槽があり、山女魚が泳いでいた。童謡に歌われるような夢のような景色だ。小さな娘は、その不思議な世界に浸るように校庭を駆け回った。その年の夏、我が家はその場所を再訪し、河原でキャンプをした。火をたくと孵化したばかりの羽虫が集まり、裏山では鹿が鳴いた。校門横では「花いっぱい運動」で表彰された、自慢の花壇に季節の花が咲き誇っていた。今でも悔やむが、その時、写真は一枚も撮っていない。その悔しさの分、当時の景色が壊れかけた僕の記憶に鮮明によみがえる、穏やかで幸せなひと時。翌春、桜の満開の景色を期待して訪れた僕の目の前に広がった景色は信じられないものだった。(その小学校の廃校の様子はNHKの番組でも特集されていた。)今回もわざわざ、その場所に僕は降り立ち、その時と唯一不変の錆びついた橋を写真に撮る。そして、花壇跡に咲く、名も知らぬ、ひっそりと咲く花の写真を撮った。がれきの山に封印された、人々の穏やかな時間。その場だけに生い茂るセイタカアワダチ草の黄色い花がお供えの花となる。長い長い寄り道。人吉に着いたのは夕方。相変わらずNさんは元気で、彼ならこの街をきっと豊かな街にしてくると信じて、高速道に乗り、帰路に就く。

2018.10.08

人

最近、天候や仕事の都合もあり、中々山に登れずにいる。山に登るというよりも、実際は病気の都合で、”山歩き”なんだけど。仕事に出る前に途中の宇土市のオコシキ海岸の道の駅に車を止め、頑張ってなんとか30分歩く。朝、ほとんど人は居ないので、時々瞑想しながら芝生の上を歩き、気が付くとグラウンドの周辺に植えられた棕櫚(シュロ・ヤシ)の樹に衝突しそうになる。夏から週に2回から3回、道の駅で朝の準備に追われる人からみたら、帽子を被った変な親父がふらふら歩いている姿を怪しんでいるにちがいない。30分の瞑想歩きは気持ちがいいものなのだ。その30分間で、僕の体内は海から生まれた酸素で満ちあふれることになる。

瞑想の師、小池龍之介氏(東京・月読寺住職)の指導によると、氏の座禅(瞑想)呼吸法は鼻で息を吸い、鼻で息を吐く。鼻からすった空気が脳を回り、体内に入り、お腹をぐるりと回り、また逆方向に鼻から出ていくものです(そして心が浄化される!)とのことだが、未熟者の僕は、流石にそんな感覚にはならない。更に師が言うには、この瞑想は鬱や精神的に不安定な方には不向きと書いてあったが、もう遅い、始めてしまったものだから仕方ない。

最近、毎晩パキシル一錠飲んでからでないと、眠れない状態が続く。飲み忘れると深夜、頭の中が熱くなりいろいろな思いが重なり、とても眠れなくなる。さすがに手術した傷跡は痛まぬが、頭が重い時は朝からパキシル一錠飲んで仕事に行く。30分の海の酸素はあっという間に会社に着く頃は消え失せ、雑務に追われることとなる。

ああ、もうちょっと、体調、気分が整えば、山に行けるのに。そして山の空気を吸いながら瞑想し、僕の体は山の酸素に満たされるのだ。去年の10月3日、僕は山で一人遭難し、奇跡的に自力で帰還を果たした。老いた母は動転し、親戚中に電話をかけまくっていた。帰宅すると僕はまるで浦島太郎のような気分になるくらい、家の中は騒々しかった。今から思うに、10月3日は母の誕生日だった。

去年の遭難、2月のクモ膜下手術、2度の危機を乗り越え、命拾いした僕だが、3回目はどうなるか分からない。どうなるか分からないから、時間だけは大事にせねばと思う。人も生き物も、生まれたことは良かった、良かった。それだけを受け入れる。僕が瞑想中にぶち当たりかける、公園の棕櫚の大木の枯れた葉の長い重なりのすきまからは、スズメたちのさえずり、語り合う声が聞こえる。そして晴れた空に向かい、鳥たちは一斉に飛び出し始める。解き放たれる黒い丸い影たち。今年の秋は何度も台風が襲ってきたが、その大きな台風の強風、大雨からも、小鳥たちは枯れた葉の中でひそやかに身を摺り寄せ、お互い台風が去るのをじっと待ったのだろう。良かった、良かった。僕も良かった、君たちも良かった。僕はこんな年になって、そういうことにようやく気が付いた。