2025.12.23

今年最後の山歩き。

静かな雨が降っている。

風も吹かない。鳥の声も聞こえない。

道脇の木々も濡れたまま立ち尽くしている。

いつもなら、川のせせらぎくらい聞こえるのだが、

無音の時が流れている。

森の向こうには白い靄の世界がある。

転がる石と目が合う。

どうしてここに居るのか。

彼も悩んでいるのか。

2025.10.27

僕は古書店巡りが好きで、熊本の古書店は大体見て、次は福岡にある古書店はどうかとインターネットで検索し、折を見て足を運んでいた。その検索中に出てきた「LUMO BOOKS(ルーモブックス)」は六本松という私鉄の駅から、住宅街を抜けた高台にある2階建ての古民家を改造した古書店だった。

初めて訪問した時はボタボタ雨が降る6月の日曜の事だった。傘をさし汗をかき、雨に濡れ、ようやくロゴのある入り口の看板を見つけ、その入り口から小さな坂道が店に向かっているのだった。

うっそうと草の茂った急な小道を、息を切らして登る。小道の曲がり角の草むらには、うす桃色のホタルブクロがしっとり雨に濡れ咲いていた。林の奥の小さな平地には四角い木を組んだ養蜂用の巣箱が積み上げられていた。その近くにはビオトープらしき池が!…そして坂を登りつめた場所に、ガラス貼りの立派な門構え、店の入り口があった。

一見、和風の高級料理店のたたずまいだが、店内に入ると、約束などしていないのに店主が出迎え、奥に通され、和室に案内され冷たい麦茶をふるまわれた。僕は麦茶で喉を潤しながら、店の縁側から見下ろす都会の景色を眺めた。店内には古書はもちろん、鉱物や標本類などが展示してある。レジの奥の木の階段を上ると2階にも古書が並べられ販売されていた。

「陰影礼讃」谷崎純一郎の有名な随筆。日本家屋は暗がりが基本で、その暗がりがあるからこそ、漆塗りの器も重く輝き、陶磁の食器も闇の中で白く輝くのだ…。何もこの店が谷崎のいうような日本家屋のつくりではないのだけど、外から差し込む光も障子越しでぼんやりした光に変化し、店に和らいだ空気を作っている。

木製のショーケースに並べられた獣類の頭蓋骨標本の白さが浮かびあがり、銀色に尖った鉱物の先も鈍く輝き続ける。いくつもの正体不明のガラスの試験管。そして薄暗い書庫の棚から古書の記憶が蘇る。すりきれた背表紙の作者は何かをつぶやいている。小箱に入った鍵は何を開ける鍵なのだろう。持ち主はもう時間に溶けてしまい、鍵の影しか残されていない。閉ざされた記憶の箱。

2階の棚を眺めながら、窓の上の棚に置かれた谷崎純一郎の「瘋癲(ふうてん)老人日記」を買う。二回目の訪問時も、何故か同じ場所においてあった谷崎の「猫と庄造と二人のおんな」を買う。

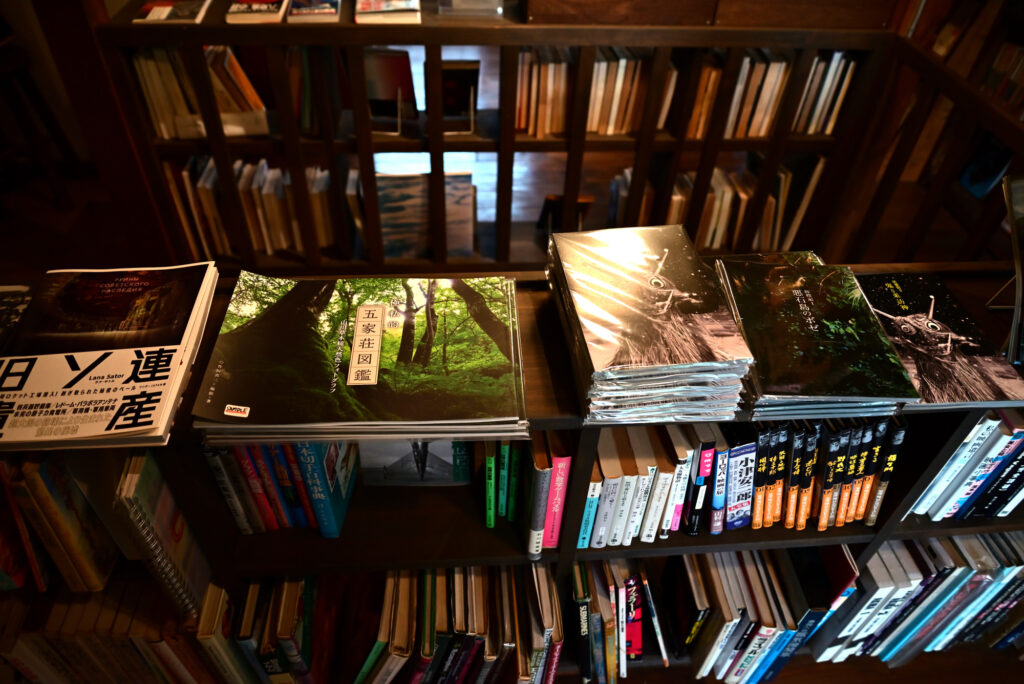

店主と自分の本の好みについて会話する機会があり、僕が五家荘の山で自然の写真を撮り写真集を出していることを語ると、店主も昔、五家荘に入った事があるようで話が弾んだ。「五家荘図鑑」のホームページの事も話し帰路についた。

結果、その出会いがきっかけで声がかかり、LUMO BOOKSで写真集「五家荘図鑑」を販売してもらうことになった。2階の棚の上に平積してあり、横には「鬼と来訪伸」吐噶喇列島の奇祭「ボゼ」の紀行書が並べてある。

五家荘の山は深い。秋ともなると午後4時を過ぎる頃には夕暮れの暗さが忍び寄ってくる。その時間を過ぎると、外灯もない山道は濃い闇に包まれていく。

その重い闇の草むらの奥で何やら、生き物のひそひそした話、息づかいが聞こえて来るのだ。身を潜める獣たちの濡れた瞳。風も吹かないのに樹々の枝が揺れている。人も昔、その暗がりの中で暮らして居たのだ。

そんな五家荘の時間を封じ込めた五家荘図鑑。並べられた僕の一冊もLUMO BOOKSの中で、標本箱のような夢を見ている。

※LUMO BOOKS(ルーモブックス)

〒810-0031

福岡県福岡市中央区谷2丁目2-13 馬屋谷テラス 101

営業日: 金・土・日 12:00-18:00

ウェブサイト

https://www.instagram.com/lumo_books/

2025.10.14

山行

去年、運良くトリカブトの群生の写真を撮ることができ、今年も懲りずにトリカブトの花を見に行くことにした。言わずと知れた、根っこから花まで全身毒を身にまとった最強トリカブト。これまでいろいろな花と出会ってきたけど、彼女の異形の形も、薄紫の色も独特なものだ。名前の由来は戦国時代に被る冑(かぶと)の形からだろうが、暗い山中、白いガスに包まれ、見え隠れする群生の姿は、とにかく妖しい。いったい彼女たちは、何故こんな毒性を持つようになったのだろう?いったい誰がそうさせたのか?

そうして久しぶりに家人とともに去年と違うルートで山頂に向かい、体力限界、尾根をふらふらしながら歩くに、とうとう3時間が経過、まもなく正午、地図を見るにトリカブトの群生地まであと2時間はかかると分かり、となると、ここから往復4時間、帰路は暗くなり無事に帰れそうにない。登山口から家まで車ではるか2時間もかかる。結果、トリカブトはあきらめ、何の花も見ずに帰ることになった。(最近、あきらめも早い)

汗だらけ、干からびた喉にペットボトルのお茶をごくごく流し込む。そうしてまた汗を滴るほどかき、杉林の暗がりに腰を下ろす。と、そこには1本の白いキノコがひらべったい傘を開いている。

脳裏をよこぎる、やさしく不気味なキャッチコピー

「白いキノコは毒キノコ」

【ツルタケダマシ】

我が愛読書「おいしいきのこ 毒きのこ図鑑」(主婦の友社)を読んで覚えた言葉だ。つまり、毒きのこは白い子が多い。

子供の頃、町中の「危険さわるな」とか「これに触れたら死ぬ」とかいう注意書きに何かわくわく、心が躍ったものだ。

毒キノコに触れるだけ、1本食べただけで「誰しも死ぬ」のだ。武器や毒ガスで死ぬわけではない。これまで何も起こりそうもない平和で静かな世界に居て、キノコを食べるだけで突然、死が舞い降りる。僕はおそるおそる、その白い死の天使を指先で摘まもうとしたが、すんでのところでやめた。

へとへとになりながらも写真に撮る。重い三脚を背中に担いでいるが、下ろす元気もなく、手持ちでシャッターを切る。

そうして、ようやく重い腰を上げ、暗い杉林を下り、すこし開けた場所に下りる。ここにもまた不思議なキノコが生えていた。あたり一面、緑の杉の葉が落ちた景色の中に、細くて赤い女の小指がいくつも伸びている。中にはオレンジ色、黄色の指も居て天を指す。

【ナギナタタケ】

白いキノコ同様、赤いキノコも要注意。この子は長い間、出会うのを待ちわびていた「カエンダケ」ではないかいな。暗い森の中にメラメラと立ち上がる赤い炎。あちこちに赤い指。森に死体が埋葬されているのか?

落ち着け、図鑑で見た「カエンダケ」は、まるごと手首から上、5本の指が突き出し、その名の通り、炎がゆらゆら揺らめいているような恰好なのが「カエンダケ」で、今回のように、こまめに指1本指1本の形態ではない。この子も、触れないように気を付けてシャッターを押す。

毒花、トリカブトを見に行くつもりが、毒キノコの歓迎を受けるなんて!地面から伸びる赤い指の森に追われて、逃げるように山道を歩く。もうすぐ峠だ。行きは気がつかなかったが、杉林の苔むした切り株に、ちょうど耳の大きさくらいの白いキノコが重なるように生えている。苔の緑に白い花びらの対比が美しい。見回すと、あたりの切り株にも白いキノコがいくつも生えている。名前は確か「スギヒラタケ」

こんな可愛い、小さなキノコでも用心、用心…いつも見かけるキノコだが、帰宅したら再度調べて見ようと思った。

自宅に帰り、図鑑を開く。

◆「ドクツルタケ」キノコ図鑑では「真っ白なテングタケは死の天使」と紹介されている。海外でも同じネーミング。このキノコを見分けることが出来なければ、白いキノコは食べたらいけない、と断言してある。

1本で致死量に至る。ドクツルタケを食べると、比較的長い潜伏期間(6時間~24時間)を経てコレラ様の症状(腹痛、下痢、嘔吐)が現れ、適切な処理をすると1日程度で症状は治まり、その後、2段階目の症状が4日~7日後に現れ、黄疸、肝臓肥大、胃腸からの出血など内臓の細胞が破壊され、重傷の場合は死に至る…と詳細に記されている。※適切な処理とは、消化管洗浄、透析、活性炭処置など。今回撮影した子は、厳密に見れば「ツルタケダマシ」らしい。「ドクツルタケ」と毒性は同じ。

◆「ベニナギナタタケ」全体が緋色で基部に白い毛がある。肉はもろい。

毒性はなく可食だが、一般的ではない。要するに不味い。色からカエンタケとの誤食に注意する。「ナギナタタケ」と瓜二つの「カエンタケ」は、猛毒菌で死亡例もある。きれいな赤橙色。硬く締まった肉質。食後30分で悪寒、腹痛、頭痛、しびれ…嘔吐、下痢などの胃腸系と神経系の中毒症状がでる。その後、臓器不全、脳障害など全身に症状があらわれて死に至る。毒成分は刺激性が高く、カエンタケの表面の汁に触れただけで皮膚障害がでる。

◆スギヒラタケ

杉の切り株に発生する。最近まで食用にされ、缶詰などの加工品も販売されていた。2004年の急性脳症の原因調査の過程でスギヒラタケを食べたことが判明し、毒性が分かった。中毒症状例として、ふらつき、意識障害、痙攣を起こし、腎機能が低下している場合急性脳症を経て死亡することがある。血液の赤血球や白血球を破壊して急性の貧血を起こす毒性物質が含まれると指摘され、一般的に食用は避ける。全国各地でいろいろな呼び名で食べられてきた。外見は確かに美味しそうなのだけど。

我が「五家荘図鑑」で、キノコ類にコケ類、地衣類のページが全く空白で、合わせて虫類、鳥類、魚類、獣類なども白紙のまま。そういう意味では今回変わったキノコ類に会えて収獲だった。キノコ類についてはもっと積極的に動けば、更に図鑑のページも増やすことができると思う。他にもいろいろなキノコに出会えた山歩きだった。いつも以上に見かける種類が多かった今年は、高温多湿、多雨の影響でキノコの菌が繁殖しやすかったのだろうか。

「ぼくらはみんな生きている」生きている山が五家荘なのだ。

五家荘の山は、変わったきのこの宝の山でもある。さて、これらのキノコ類は、どうしてそんな猛毒を持つようになったのだろうか?毒キノコを食べ、死んだ獣の死体の細胞をきのこが分解して栄養源にするのだろうか?昔、キノコが恐れる生き物が森にいたのだろうか?もちろん今も昔もキノコの生存を脅かす敵は人間そのものなのだけど。

山頂ではトリカブトの花弁の奥の甘い蜜を求めて、ハチたちはブンブン羽の音を立て、トリカブトの花の間を行き交っているだろう。トリカブトの蜂蜜は毒ハチミツで食べたら危険。それでも持ちつ持たれつ、トリカブトと蜂は共生している。トリカブトの球根を乾燥させたものは附子(ぶし)と言われ、弱毒処理を行って漢方薬の生薬として使われている(新陳代謝、冷え性改善、鎮痛、強心など) 人間もトリカブトも共生しているのだな。

人間と毒キノコ、これから共生できるのだろうか?

【スギヒラタケ】

【トリカブトとミツバチ】(2024年9月撮影)

2025.08.26

山行

今年の夏も酷い暑さだった。標高1,000メートルを超える五家荘の峠でも、驚くに生暖かい風が吹いてくる。真夏になると、さすがの山野草の開花も少なく、カメラを用意しても被写体はなかなか見つからない。それでも山道を歩くのは良いものだ。誰も居ない暗い小道。ひたすらヒグラシの声が樹々の間からシンシンと聞こえて来る。はるか頭上では鳥の会話が聞こえる。昔の思い出が蘇る。白鳥山をウエノウチ谷から川に沿い登る道。巨木の緑の枝がいくつも重なりあう緑のトンネル。足元の苔の絨毯を踏みしめていく途中には自生したキレンゲショウマの黄色い花が咲いていた。汗を拭き、ブナの大木を見上げると、幹に着生したギボウシの茎は首をもたげ青空に向かい、白い花を咲かせていた。ふぃに舞い降りて来る、道に迷ったアサギマダラ。

残念ながら、今も白鳥山への林道の崩落の工事改修の見通しが立たず、例年なら月に2度ほどは通っていた五家荘へ、2か月に1度行くか行かないかの頻度となってしまった。

この際、これまで撮りためた五家荘の景色、山野草の写真のデータを整理することにした。過去の登山の出来事や、珍しい花々との出会いなど、整理しながら思いだす。

「後で何かに使えるかも?」などの思いで、シャッターを切ったこともあるが、画像フォルダには無駄な画像が積み重なっていた。「本当に、後で何に使うつもりだったのか?」自問しながら、画像をクリックすると、その瞬間、瞬間の画像が消えていく。デジタルの時代、人の生き死にも、懐かしい思い出も、ワンクリックで消えていく。

ハチケン谷林道を峠に向かい登り始める。山頂は目指さない。足元のごつごつした岩を踏みしめ歩く。時間に余裕がないので、目的地を決め、川の水で足を冷やし、コンビニ弁当を食べ、引き戻すことにした。

足元には丸い光の輪がゆらゆら揺らいでいる。もちろんそれは木漏れ日なのだが、あまりに強い日差しでその丸い光の輪は生きているようだ。帰路、川に降り、岩から滴る水の流れを写真に撮ろうとした。苔むした大きな岩にも光の輪が揺らいでいる、白いしぶきのたつ川面にも光の輪がいくつも揺らぎ流れ落ちていく。山の神の小さな魂がこぼれ落ちて流れていくように。

五家荘の盟主、国見岳は熊本県で最高峰の山で標高1739メートル。昭和62年に山頂の磐座(いわくら)を学術隊が調査したことが泉村村史に記されている。山頂の岩場の4か所に開けられた、柱の穴を確認。磐座とは神が宿った住処。下界の神社に祀られている人間が創作した神ではなく、はるか昔、古代人が信仰した自然の神様なのだ。平成4年に再度の学術調査を「国見岳の神籬(ひもろぎ)保存会」が行うが、成果が見られなかった。神籬とは神が下りてくる場所の事。

国見岳山頂の祠は数年前の暴風で跡形もなく吹き飛ばされてしまった。山頂に神は不在だった。つまり僕が見た、丸い光の木漏れ日は、飛散した魂の光だったのかもしれない。

8月15日前後、有志の人々が何十キロもある、祠の材料を背負い、国見岳山頂に立派な祠を建設された。写真を見るに山頂は満天の星空、山頂から新しい太陽が昇ってくる画像も送られてきた。山の神様の荒ぶる魂は人間の手で新しい祠に納まった。感謝しかない。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

時空を超え、縄文の空へ。

縄文の時代からの自然に宿る神を僕は「神」と信じている。日本書紀とか古事記に記された神 (なんとも読みにくい、ややこしい名の神々よ、彼らは空を飛んだり、巨岩を持ちあげたり、争いをする…まるでドラゴンボール) というのは単なる空想物語、創作と専門家の中では定説とされていて、記紀神話など文献が古いだけで国宝扱いされているにすぎない。言葉で書かれた物語はすなわち虚構。本当の神は言葉も持たず輝くだけ、存在するだけの神。

縄文ファンの僕は数回、長野の縄文の記念館を見て回ったことがある。町のあちこちの神社、小さな祠の周りには4本の柱が立ててあり神様が祀られている。この4本の柱は、神籬を表している。急坂から大木を谷に落とし、その転げ落ちる大木にまたがる奇祭「木落とし(諏訪の御柱祭)」は諏訪大社の祭りで、諏訪大社は諏訪湖を挟み、上宮(前宮、本宮)、下(春宮、秋宮)の4つの神殿があり、その4つの宮には大きな心柱が鎮座し、4本の心柱が神を祀る神籬を作っている。国見岳山頂の4本の柱の穴は古代から信仰された山の神が舞い降りる舞台だったのだ。真冬に諏訪湖が凍結すると「御神渡り」という、凍った湖面に見えない神が走った跡が見られることがある。

長野県諏訪郡富士見町にある井戸尻考古館の土偶には有名な、始祖女神像の他にも土器、土偶が展示されていて、ある土偶の(女性)の頭の上には、丸いとぐろをまいた蛇が居る。縄文人は蛇を神と祀っていて、諏訪大社の本当のご神体も蛇なのだ。由緒ある神社のご神体は蛇が多い。

諏訪神社も明治維新前までは、お寺と同体で敷地内には五重の塔や仏教の施設も混在していた(当時は寺が神社を管理していた)が、明治政府の神仏分離の命令で仏教の施設はことごとく破壊された。

国見岳、山頂の4本の柱の跡は縄文時代からの神を祀る、舞台の跡だと信じたい。シンプルに山の神の事を考え、自然と共生した古代に思いを馳せるだけで、救われる魂もあると信じたい。もう一度だけ、登りたい。

2025.05.20

今年の春は事務所の移転(熊本市内の事務所をたたみ、実家のある三角町に移転し事業を再再開)したり、もともと猫が寄る我が家に、新入りの野良猫親子が転がり込み(とうとう、家で飼育する猫の数が9匹になった)、ただでさえ回転の悪い頭がオーバーフローし、なかなか五家荘の山まで足が延ばせなくなってしまった。

と、言いながらも五家荘の地域プロダクトからの情報で4月30日に久連子で久連子鳥の品評会と久連子踊りの披露があるとの事、久連子踊りはだいぶ前に緒方家の前での踊りを見たのが最後だったので、頑張って家人に運転をお願いし、久連子までたどり着くことができた。前回の雑文録では金色の花、福寿草をテーマに文章を書いたが今度は春の陽気がむんむんする中で満開の石楠花の写真を撮った。

山野草は各自個性的で、谷の岩の間にひっそり隠れていたり、廃道のわきの草むらに咲いている花が多いが、石楠花は桃色や白、深紅の大きな花びらを開き堂々と自己主張している。ここまで正面からカメラ向かう花には気合で負けてしまう。あまりの美人さに我ながらとても恥ずかしい。

朝、開花したばかり、露にしっとり濡れた大きな花びら。知らないうちに薄桃色の世界に誘いこまれ、いつのまにか花びらの渦巻く世界の中心に吸い込まれていく。僕は美人を前に、何枚撮っても何枚撮っても、似たような画像しか撮れずに疲れてしまった。花そのものの世界を撮るのは難しい。

しばし休憩・・・改めてファインダーをのぞくと、その薄桃色の花びらの淵を名も知らない蜘蛛が細い足を立てこっそり、こっそり横切って行く。彼は待ち構えているのだ、虫たちが花に酔いしれ、蜜の香りに誘われ、行き場をなくすことを。体中、甘い蜜まみれ、花粉の粉で息をすることもできない、夢見心地の虫たちが桃色の柔らかい花びらの上で磔になることを。

しばらくして、死者を弔う久連子念仏踊りの舞がはじまった。鉦と太鼓の独特のリズムが谷間に響く。どんどん、かんかん。

はるらんまん、はるらんまん

2025.03.17

山行

今年初めての山行(五家荘)は3月2日、小雨の降る日だった。僕の山の守り神氏(本人にとっては迷惑だろうが…)から、福寿草の開花の情報が届いたのだ。九州の山地では福寿草の群生は珍しく、時期になると登山客で現地は賑わう。

八代市泉町・九連子(くれこ)は歴史のある集落だった。こんな山奥の谷間の地に全盛期は人口が増え、結果、土地を求め、兄妹家族は分家され山の向こうの球磨地域に移住して行った。村にある正覚寺(今は廃寺)の過去帳には、九連子の人々の詳しいルーツが記されてあったそうで、地域の民俗を研究していた僕の出身高校のN先生が過去帳の開示を求めたが断られたと残念がっていた。

僕が初めて白崩平で福寿草を見たのは2016年、そしてその帰りに雪道をさかのぼり岩宇土山に登り、帰路の途中に有名な子供を抱いたお地蔵さんを見た。このお地蔵さんは知る人ぞ知るお地蔵さんで、出会うためには相当な体力が必要な難所にある。僕はそのお地蔵さんの体に刻まれた、明治30年2月16日・久連子村の文字を読んだ。何故こんな急峻な山の中腹に子供を抱いた姿のお地蔵さんが祀られているだろうか。想像するに、正覚寺の過去帳を紐解けば多少の謎は解けたのだろう…と、つい学者気取りで思索にふけるのだけど。更に言えば久連子のお地蔵さんの表情は一般にみられるお地蔵様の顔でなく、素朴な人そのものの表情でもある。

しかし、その謎が解けたところで何になる。福寿草が咲く季節にお地蔵さんに出会い、当時への思いをはせ、手を合わせた僕だけの記憶。僕の記憶の中では福寿草とお地蔵さんは共にある。それだけでよいではないか。

雨の為、駐車場にも誰も居ない。朽ち果てた鳥居をくぐり、久連子神社の前に出る。古びた社殿の入口には結界が縄で編んであり、真新しい御幣が下がっている。山人の山の神様に対しての信仰心は厚い。明治時代になるまでは全国のお寺や神社は神仏混淆(習合)で同じ場所に同居しているのが一般的だった。明治政府の暴挙で強制的に神と仏は分離された。久連子踊りも念仏踊りの流れを汲むと言われ、この地に流れ着いた修験の影響を残しているのだろう。西の岩の尺間神社も修験道の流れを汲んでいる。ただ集落の奥に日露戦争で戦死された兵隊さんの像も祀られてあり、当時は仏様よりも「軍神様」の力が強かったのだろうとも思う。

今や集落自体が時の流れに朽ち果て、人の気配も少ない。以前、夏に久連子川でヤマメを釣り、上流へ釣上がっていると、川沿いの古民家の下では岩のくぼみにスイカやジュースが冷やしてあったが、その民家も雨戸が閉められ、誰も居ない。

最近、地方再生だの創生だの言い出す輩が増えて来たけど、お金が無くなるとみんなそうして騒ぎ出す。地方創生と言うのはどういう事か、僕は具体的に問いたいが、誰も答えることは出来ない。誰も答えられない事に、毎度毎度、お金をばらまくのはどういうことか。

小雨に洗われ、金色に輝く、透き通るうろこのような花弁。雨が降ろうが、晴れようが、誰かやってこようが、こまいが、谷間に身を寄せ、家族のように集まり、金色の花を咲かせる花たちよ。

お盆や仏事の時に死者の魂を鎮める為に踊られる、久連子(念仏)踊り。最近、なかなか見る機会が少なくなった。キーン、キーン、カーン、カーン、踊りの合間に強くたたかれる金色の鉦の音色は、福寿草の黄金の色と同じなのだ。

2024.12.31

人

12月27日付けの毎日新聞1面のタイトル。全国紙なので、当然国会やら外交などの硬めの記事が多いけど、時に極めて個人的なニュースを記事にしてくる。突然、ユニークな変化球が飛んで来る。(この出会いが新聞の良さなんだな)

80歳「忘れちゃうけど毎日新鮮」という衝撃的なタイトルの記事は、長野県上田市に住むアルツハイマー型認知症の女性Sさん(記事では実名)のインタビュー記事や、活動の紹介だった。Sさんは6年前に認知症に診断されたけど、おしゃべり好きで、認知症が集まるカフェ、子供食堂のボランティアなどの地域活動にもたくさん参加されている。

Sさん曰く「すぐ忘れちゃうからね、毎日が新鮮、それが認知症のいいところ」

彼女はもともと20年前から地域の仲間と認知症についての勉強会に参加して、自分が「認知症」に診断されたと仲間に打ち明けた時、仲間からは差別も偏見もなく「いずれ自分たちもなる」と受けいれられたそうだ。

僕のおじさん達もひどい認知症だった。家に閉じ込められ、おばさんの目を盗んで縁側の戸を開け、脱走。裏の竹林で筍、掘っていたり、徘徊し、コンビニで保護されたり。亡くなった後で聞く話は笑い話だけど、家族は大変だったろうと思う。

認知症については、脳の障がいが原因なので個人差が激しく、いろいろなパターンがあるのだろう。みんながみんな、Sさんのようには行かないのは当然の事で、まったく一人一人の発症後の事は分からない。認知症になるまでに「自分が発症したらどうなるか?」余りに不安だらけで怯えていれば、その前に精神的な病に陥るかもしれない。但し、Sさんの例を参考にすれば、発症するまでの環境(それまで社交的、おしゃべり好き)も症状に影響するのだろう。

「忘れちゃうけど毎日新鮮」というフレーズは、そんな恐怖心、猜疑心を和らげる、魔法のフレーズのように僕には聞こえた。

と、言うのも昨年の夏、どうも記憶が変だぞ…と気になり、隣の街の認知症専門の病院に検査に行った。家人からは、誰しも歳を取ると同じ症状がでるからそこまで、しなくてもいいと言われたけど。(診察を予約したはずの病院を早速間違え、受付で呆然自失)。みっちり2日に分けて認知症の検査を受け、結果は問題なしだったが、しかし、一緒に脳のCTを撮った時に、脳にちょっとした異変が見つかった。上からどんどん脳の輪切りの灰色の画像が変化していく中で、黒いどんよりとした影がはっきり映る。これは6年目前にクモ膜下のクリッピング手術を受けた時の脳のダメージと言う事で、クリップの周辺の脳にはっきりと灰色の影が映っていた。そして記憶を司る、海馬の画像。海馬は基本、左右同じ形なのだけど、僕の場合は形が違う。海馬の機能が認知症にも大きな影響を与えるらしい。ここ数年の僕の記憶の欠落の原因はこんなところにあったのかもしれない。

今年の秋に2度目目のCT検査を受ける。検査と合わせて認知症の検査もあった。どんどん間を置かずに質問してくる看護師の返答に焦る。ちょっとしたパニックで頭の働きが上手くいかない。診察日の日時、先生の名前、病院の名前…全部間違う。100から7を順番に引いて行ってください…これも答えられない。

ただ、診察の結果は問題なし…だった。日常生活には問題ないので無理をせずに暮らしていきましょう…と言われた。認知症と認められるには、もっと大きな症状が出ないと、認知症と診断されないわけなのだ…言い方を変えれば「気が付いたら認知症」の人でしか認知症ではないのだ。一旦、認知症になれば、正常な状態には回復しないのだけど。物忘れ…と認知症の中間に、行ったり来たりの中間点があるらしい。つまり僕のポジションは中間点。

ミスをしないように、日々を恐る恐る暮らす。ミスをしたことすら気が付かない。時間がかかる。相手の言う事が即座に理解できない。物事についての感覚が鈍る。そんな一年だったが、自然には癒される。林道を歩いていて頭上から聞こえる鳥の声に安堵する。足元に咲く、山野草の姿にも生気をもらう。写真のおかげで、細く伸びて途切れそうな触覚が揺れる。暮らしの中でも6匹の猫に刺激をもらう。彼らと同じ地平で生活している気がする。

ミスをしないように…と思ってもミスをするのだから仕方ない。(自分の都合の良いように考えると)すべて初めての事だからミスをしても仕方ないのだと思うようになった。最初から上手くいくはずはない。起床して自分に起こるすべての事は、自分にとって初めての事。新鮮な出来事なのだ。

そんな日々の中で目に留まったのが新聞の、80歳「忘れちゃうけど毎日新鮮」と言う記事だった。12月30日は僕の65歳の誕生日。つまり65歳「忘れちゃうけど毎日新鮮」となる。

毎日新鮮と言うのは、毎日出会いと、別れがある事。

出会いのときめき、別れの寂しさ。

今日、あなたと出会い、明日、あなたと別れる。

今年は10回しか、山に行けなかった。天候や災害の影響もある。冬になると、チエーンを巻き雪道を走り、凍り付く滝や樹氷の写真を撮り行ったが、今は行けない。今年1年の最後の写真を探していると、秋に撮った紅葉の写真があった。

赤い葉、黄色い葉、尖った葉、丸い葉、長い葉…

一枚、一枚の記憶の葉が折り重なっている写真が一枚あった。

森の小鳥たちよ、ありがとう。

そして、さようなら。

2024.11.24

山行

いつも、気になっていたのがハチケン谷の林道横を流れる、小さな滝…

…と言っても、自然の脅威が作り出した滝なのだけど。

ハチケン谷は崩落、修復、大崩落の繰り返しで、近年、林業用の道が出来て、京の丈山への登山口まで歩く事が出来るようになった。その林道を右に見て歩く時にいつも気になる滝の景色がある。左の山の斜面が崩落し、杉の木が川に横倒しになり、川をせき止め、上流から流れて来た流木が積み重なり間に岩が挟まれ、自然にできた小さな滝。

この滝の景色が美しいかどうかは、僕には判断できないが…どうしても写真に撮りたくなり川に降りてシャッターを切った。

不思議な事だ。写真を撮り終えても僕の記憶の中で、一本の細い水の筋が、バチバチと音を立てて流れ落ち岩を叩いている。

2024.11.24

山行

異常気象の影響だろう。自然も人間もおかしくなってきた。それでも五家荘の錦秋の景色を期待する。

林道が崩落し、ただでさえ離合困難な崖っぷちの、細い道をこの時ばかりはと観光バスが行き来する。さすがに普通の観光バスのサイズでは道自体を通れないので、最近は小型の観光バスを超人的な技術でプロの運転手が操作する。毎年、紅葉の期間限定で、山域一帯が複雑な一方通行の規制となるのだ。今年は紅葉が例年より1週間遅れ、幸運にも一方通行の規制が解除された日に五家荘に向かった。通行規制が解除されたのはともかく、離合も出来ない車道で、両車、向かい合ってもお互いどうしょうもない悲しい景色を今回も目撃する。そう心配している自分も今回は坂道を50メートルバックしなければいけない羽目になる。左は落石で膨らみ、はち切れそうなネットで保護された岩壁。右はぼこぼこのガードレール。そのはるか下に谷が見える。その後どうなったのか…恐怖で思い出せないのだけど。

11月17日、いつもより早い朝飯を食い家を7時に出て山に向かう。まずの目的はしばらく訪れてなかった梅ノ木轟(滝)の吊り橋を越え、2本の滝を撮影する事にした。紅葉越しの滝の写真を一度撮って見たかった。

ところがどうだろう、梅ノ木の吊り橋が怖くて渡れない!ゆらゆらと橋が揺れるだけでも体が危険を感じ、硬くなり前に進まない!さすがに、僕の後ろにはスマホ片手の団体が迫る。奴らの眼前で這いつくばるような醜態は出来ないではないか。写真を撮るふりをして「どうぞどうぞ」と道を譲るがもう無理、吊り橋をあきらめ、他の場所を歩く事にした。

風景の写真も、山野草の写真と同じで、「目が合うと」撮りたくなる。誰も、選ばないような場所でも目が合い、我が琴線に触れる対象があればカメラを構える。なかなか上手く撮れなくてもそれでよい。コンテストに応募する為に写真を撮るわけではないので、結果に満足しなくても良い。その工程が楽しいだけなのだ。

車を走らせ、ふと小さな川の前で車を停め、辺りを物色する。すると、なんでもなさそうな河原に黄色い葉が積み重なって居た。あーこれは良い景色だ。何枚も写真を撮る。紅葉ではなく「ブナの黄葉」に彩られた川が流れている。僕の車を見て、何かありそうだと子供連れの家族が河原に降りて来た。

子供たちもその黄葉の景色の美しさに驚いている。しばらくすると風が吹き、なんと僕らの頭の上に黄色い葉が、カラカラ、バラバラと音を立てて降ってきた。子供たち落ち葉の吹雪に大興奮だった。

山の景色は急変する。あっという間に辺りはガスに包まれ白くなり、小雨が降って来た。残念ながら、もう写真を撮れる状況ではなくなってきた。

ただ小雨の方が、赤や黄の落ち葉の色がしっとりにじんで美しくなるのだ。足元を見るに、一枚一枚色づいた落ち葉で埋め尽くされている。もう今日の写真は中止だ。短い秋の道を、ゆっくり歩いて、辺りを散策して帰る。短い秋だったけど、今日一日、山に来れて、良かった。

一期一会の景色をシャッターで切り取る。また、風が吹くと落ち葉は飛散し、川に落ち流され消えて行く。振り返るとさっきの景色は何処かに消えて、もう見る事が出来ない。愛おしい景色よ。

2024年の秋が終わった。

2024.09.25

山行

植物園とは大げさな言い方だけど、五家荘に出かけると、植物との新鮮な出会いがある。山に居る間、小さな自然の植物園の中を、彷徨っている気分になることがある。

わずか、ほんのわずかの数時間…

今夏の夏の大雨で、登山道へ続く林道があちこちで崩壊し、おそらく復旧工事には年単位の期間が必要との悲しい知らせを聞いた。

五家荘の盟主、国見岳なぞ登山口まで続く林道が崩壊し、もう数年は経つ。林道の向こうに民家があるわけではないので修復工事が後回しになるのか、熊本県最高峰の山頂から広々とした九州脊梁の山々の景色を眺めることができない。山野草の宝庫、僕の一番好きな白鳥山への道路も夏前にようやく通行できるようになったのだが、又崩落し、通行が不能になったとの事。

唯一、僕に残されたのはハチケン谷周辺の登山道しかない。ハチケン谷と通じる「京丈山の山頂周辺にトリカブトが咲き始めたという情報を得て、運転役の家人に伝え、二人で山に向かう事になった。

ハチケン谷も過去は大崩落、修復、崩落の繰り返しだったが、近年は林業用の道路として道が平たくなり(もちろん舗装はされてない)、京丈山への登山口へ続く道となった。それでも時々、落石があり、ヒュッ!とこぶし大の石が風を切り、頭上の木々の葉をバサッと揺らす時があるので基本ヘルメットは必要。

いつもはその林道を歩くだけ、登山口でもうヘロヘロになり引き返すのだけど(何をしにきたのか) 今年こそはトリカブトを見に行こうと家人も同行となった。二人とも猛暑の中、すでにふらふらなのだけど。風も吹かず、足元が焼けるように暑い。そしていつものように登山口で力尽き、時は11時。コンビニおにぎりでの昼飯となった。

長い昼食。ようやくおにぎりでエネルギーが補充され、「もう帰ろうか」と言うに、家人は「トリカブトがどうしても見たい」と言う。

「カブトカニが見たい」「カブトガニ?」「トリカブトって何?」登山口の前で、二人の脳内は暑さで沸騰していた。「カブトガニって、海に住む、珍しいカニの事でしょうが!」「トリカブトって、てっきりその仲間かと」「山にカニが棲むのか!」

混乱を避け、議論を避けるため…僕らはすでにパンパンに硬くなった、ふくらはぎをさすり、ヘナヘナの体を起こし立ち上がり、久々に京丈山頂へ向かう事になった。深く暗い杉林の急坂を登り詰め尾根に出ると、右手に杉林、左手に自然林の林が広がる道になった。幾分か涼しくなり足元もしっとり腐葉土で歩きやすくなる。途中、雁俣山からの尾根道の分岐に出て山頂を目指す。

縦走してきた老夫婦と出会う。「もう少しで頂上ですよ」と奥さんが教えてくれる。「ではまた」と旦那さんがハチケン谷に向かう道を降りようとするが奥さんが止める。(男はつい調子に乗り大事な道を間違える)、以前、ハチケン谷からの林道で膝を傷めた苦い思い出があるから、二人は距離が長いけど雁俣山からの道を選んだそうだ。

それから息も絶え絶え、僕らは這いつくばるように山頂を目指す。登るにつれ辺りに苔むした石灰岩の塊が見え始め、怪しい景色に包まれてくる。少しガスが出て来て、周りを白いモヤで包み込み始める。ヒタヒタ迫る、五家荘おなじみの景色。しばらくすると、白いモヤは霧散し、木陰からぼんやり緑の人影が現れ始める。緑人(りょくじん)とも呼ぼうか…頭が突き出て両肩が丸く人影に見える緑人。そして、その肩の間から顔を出す、紫色の花が連なるタンナトリカブトの花の群生。

なんとも妖しく不思議な紫の花々よ。三脚を置きシャッターを切る。調べるに、猛毒「アルカロイド」の持ち主。わずか1グラムでも高い毒性がある。解毒薬はない。耳元でブンブンうなる蜂の羽音。花々を巡回し、長い舌を使い花の奥の蜜を集め、受粉を手伝う「トラマルハナバチ」達。彼らの性格はとても温厚で、何もしなければ、刺すことはないと聞いていた。トラマルハナバチ自体が絶滅危惧種に指定されている地域もある。

そして、更に妖しいのは、そんなトリカブトの高貴な紫の花の群生の中に、希望の星、清楚で柔らかい笑顔のアケボノソウの群生。なんと、奇異な取り合わせ。片や闇の女王、片や夜明けの希望の花、その間に咲く芍薬の熟した赤い実、黒い実の景色。

ピントさえ合えば何とかなる。あーだこうだ、構図を考えて写真を楽しむ余裕はない。圧倒的な存在感のある花々が目の前に咲いているのだ。トリカブトの奇怪な花の塊がいくつも風に揺れて迫ってくる。アケボノソウの星型の花びらが風に揺れ、甘くやさしい囁きで僕を夢の世界に誘う。その時その時、感じた感覚でシャッターを押す。その瞬間が現実と幻想の境界となる。じっくり撮影を楽しむ時間などない。そして家に帰り、撮った写真をあらためて眺め、花々の不思議さ美しさを味わう。

結果、京丈山山頂には行かず、その時間を惜しんで幻想世界を眺め帰路に就き、林道を降りる。

すでに、膝や太ももの筋肉がきしむのだが、某所で何か僕を呼ぶ声がする。その声に誘われ茂みを掻き分けると、なんと風に揺れる、ツリフネソウの群生地に出る。ツリフネソウはその名の通り、葉の下に花弁の姿が、船が釣り下がるような姿をしている。正確にはハガクレツリフネソウ…。本州では珍しい花らしい。

ツリフネソウは一年草で、独特の生き延び方をする。実が弾け、遠くに飛んで行くらしい。大体、川沿いに咲く花で川が増水したりすると、そのままの場所に根を生やしたら大きな被害を受けるので、あえて遠くに飛んで、落ちたところで根を生やし、花を咲かせる生き方らしい。美しくたくましい、花の旅団よ。

各花、各人、各様…咲き方、生き方があるものだ。

緑人は今日も森に眠る。